9月22日(月)~28日(日)の7日間は「大阪ウィーク」と題し、大阪湾の漁業事情や海洋ごみ問題、海洋資源の持続可能性などにスポットを当て、官民様々な団体による講演やトークセッションを開催しました。23日(火)には、大阪府知事の吉村 洋文氏が登壇し、セッションに参加した子どもたちと大阪湾の未来について意見を交わしました。

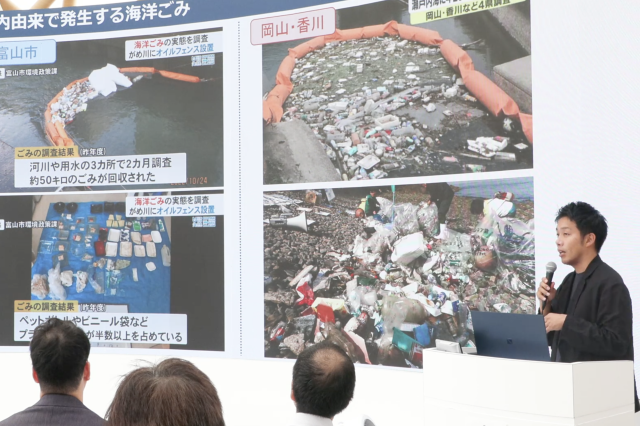

海洋ごみの大静脈をつくる! ジャパンブルーオーシャンプロジェクト

22日(月)の13時からは、海洋ごみ問題の現状とその解決を目指す「ジャパンブルーオーシャンプロジェクト」についての発表と、パネルディスカッションを開催しました。登壇したのは、ごみの学校代表 寺井 正幸氏、大阪府環境農林水産部資源循環課 伊藤 雅彦氏と、株式会社ワカクサ経営企画部 安本 将紀氏で、日本の海洋ごみ事情や、大阪府の海洋プラスチックごみ対策、海洋ごみをペレット化して再資源化する取り組みなどを紹介しました。

パネルディスカッションでは、ジャパンブルーオーシャンプロジェクトの深堀りが行われ、プラスチックの樹脂別分別の可能性について議論されました。

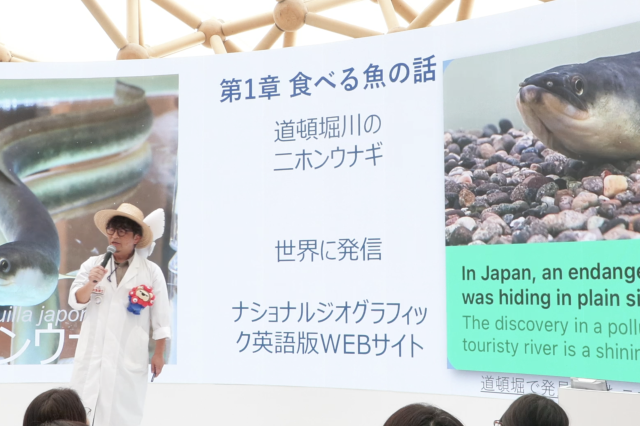

「道頓堀鰻」から考える『全国豊かな海づくり大会』開催のホントの意味

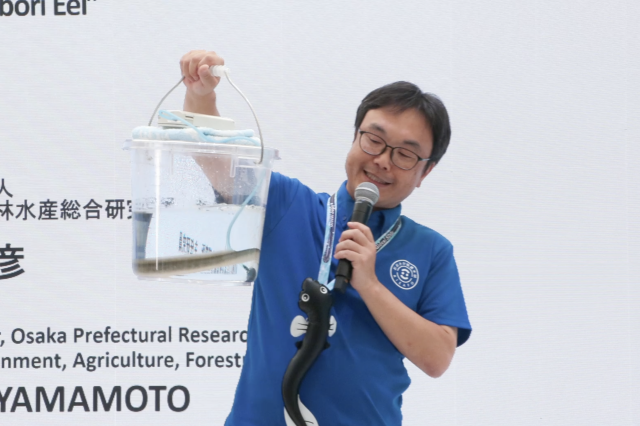

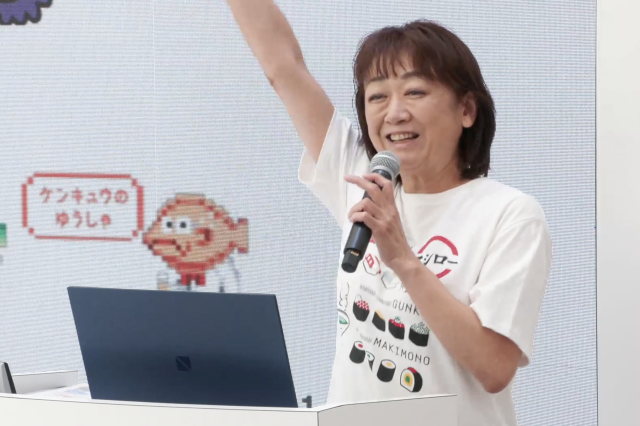

22日(月)の15時からは、来年大阪府で初開催される「全国豊かな海づくり大会」に向けて、MBSお魚博士の尾㟢 豪氏と、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所主任研究員 山本 義彦氏によるトークショーを行いました。

トークショーでは、道頓堀川で見つかった絶滅危惧種の「ニホンウナギ」についての話題を切り口に、森・里・街・川・海のつながりや、食べない魚から考える環境の保全について語り、「豊かな海づくり」について考える機会を創出しました。また、10月26日(日)に開催される「全国豊かな海づくり大会」の1年前プレイベント「魚庭の海まつり」についての告知も行いました。

きいて、きいて、吉村知事!川と海のおもろいはなし! ~吉村知事と子どもたちの大阪湾をめぐるトークセッション~

23日(火)は大阪府知事の吉村 洋文氏と、水辺の環境保全活動に取り組む子どもたちによるトークセッションを開催しました。参加した子どもたちは、「MIZUBEキャラバン隊」と「貝塚市葛城緑の少年団」の2団体で、海洋ごみ問題への取り組みや、海と山の資源を循環させるプロジェクトなど、それぞれの活動内容を紹介しました。

続いて、子どもたちから吉村氏への質問コーナーやトークセッションを開催し、大阪府民がなかなか大阪湾に遊びに行かないというデータを踏まえ、どうしたらもっと大阪湾に行きたくなるかの意見交換などを行いました。

最後は吉村氏が、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」など、豊かな海を実現するための大阪府の具体的な施策を紹介し、イベントは幕を閉じました。

大阪湾から始まる漁業の未来

24日(水)は、大阪府内で漁業を営んでいる若手漁師が集まり、大阪湾で行われている漁業の現状を伝えるとともに、大阪が今後持続可能な海業の街として栄えていくにはどういった取り組みが必要かというテーマで講演を行いました。

大阪は単位面積あたりの漁獲量が瀬戸内海で随一であり、水揚げされる魚種は359種類以上にものぼるものの、年々漁獲量が減少しているという現状が説明され、その現状を変えていくための取り組みをわかりやすく動画で紹介。若手の漁業者が、環境に優しい漁法を工夫しながら活動する限り、大阪湾の漁業は発展していくというメッセージを発信しました。

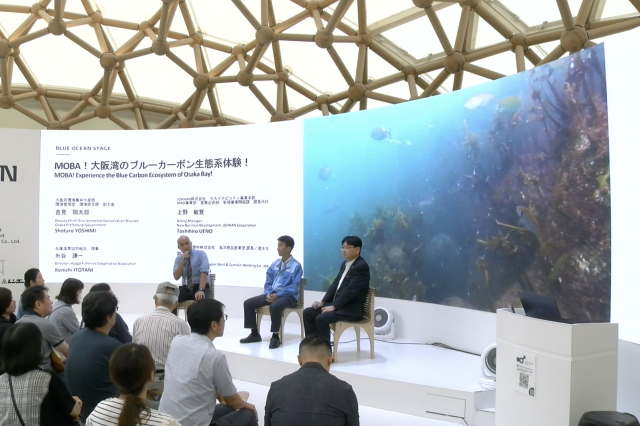

MOBA!大阪湾のブルーカーボン生態系体験!

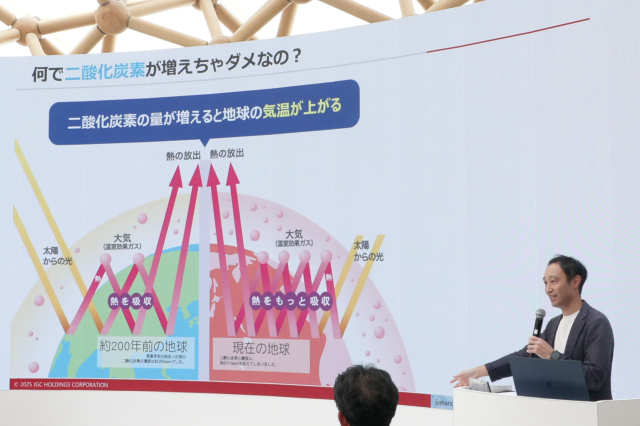

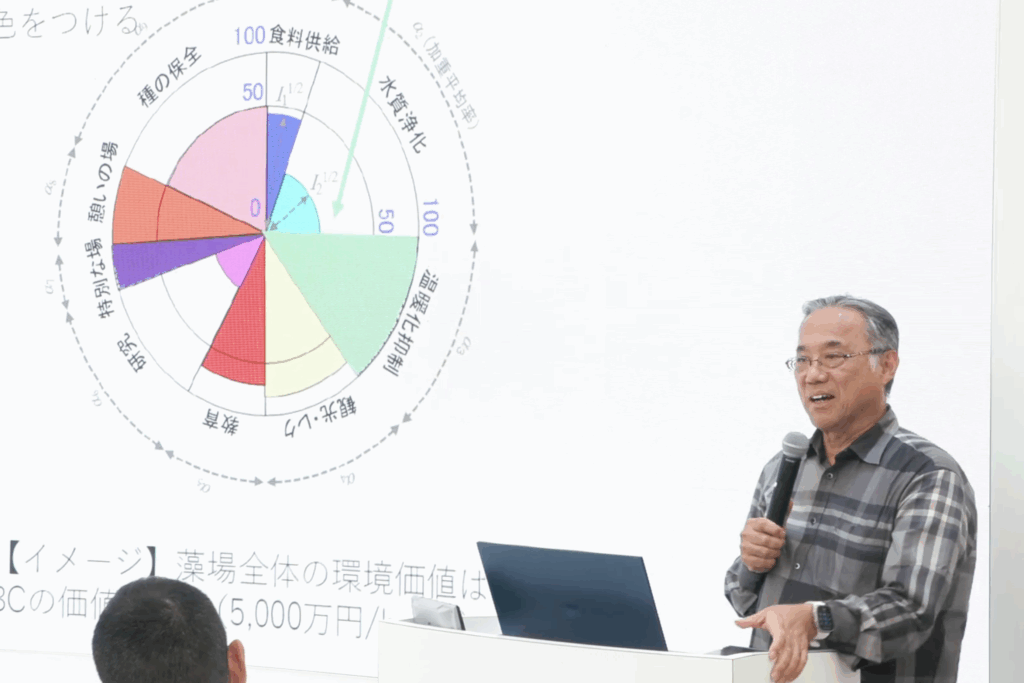

26日(金)は大阪湾におけるブルーカーボン生態系の取り組みや重要性について、行政、民間企業、漁業組合、大学など様々な立場の人が登壇し、講演を行いました。ブルーカーボン生態系とは、海草などの海の植物が光合成を行い、海水中の二酸化炭素を吸収し、枯れた後も海底などに炭素を蓄積する生態系のことで、気候変動の緩和や生物多様性の維持に貢献することが期待されています。

本講演では、大阪府パートと兵庫県パートの2部に分けて活動を紹介。実際の海の中で藻場に生態系が育まれている様子を体感できるバーチャル映像体験も実施しました。

空と海の未来をつくる SAFと大阪湾の循環型社会実現に向けて

27日(土)13時からは、空の「SAF(持続可能な航空燃料)」と、海の「大阪湾の環境再生」を題材として、資源循環型社会の実現に向けた取り組みについてトークセッションを行いました。海の活動として、大阪湾におけるブルーカーボン生態系の保全・再生・創出についてや、回転寿司チェーンのスシローを運営している株式会社FOOD & LIFE COMPANIESによる、水産資源の保全活動などを紹介。

空の活動として、使用済み油(フライ)で空を飛ぶ(フライ)「FRY to FLY Project」を紹介し、現在261の企業や自治体、団体などが参画していることを伝えました。

大阪府立岬高校が取組むSUPに乗って海の美化活動のご紹介

27日(土)16時からは、大阪府立岬高等学校ピリカ部による、海の美化活動の紹介を行いました。ピリカ部は、増え続ける海洋ごみ問題について言及し、このまま増え続けると2050年にはゴミの量が魚の量を超えてしまうことを警告。大阪府最南端の岬町にも海洋ごみが流れ着いている現状を訴え、SUP(スタンドアップパドルボード)に乗って、海底に沈む前に海洋ごみを回収していると伝えました。

活動を続けた結果、2025大阪・関西万博で発表できるほど活動が認知されてきた一方で、岬町に流れ着くごみはなくならないという現実を知ることとなり、少しでも未来を変えるために道に落ちているゴミをゴミ箱に入れるなど、身近なことから行動に移してほしいとメッセージを残しました。

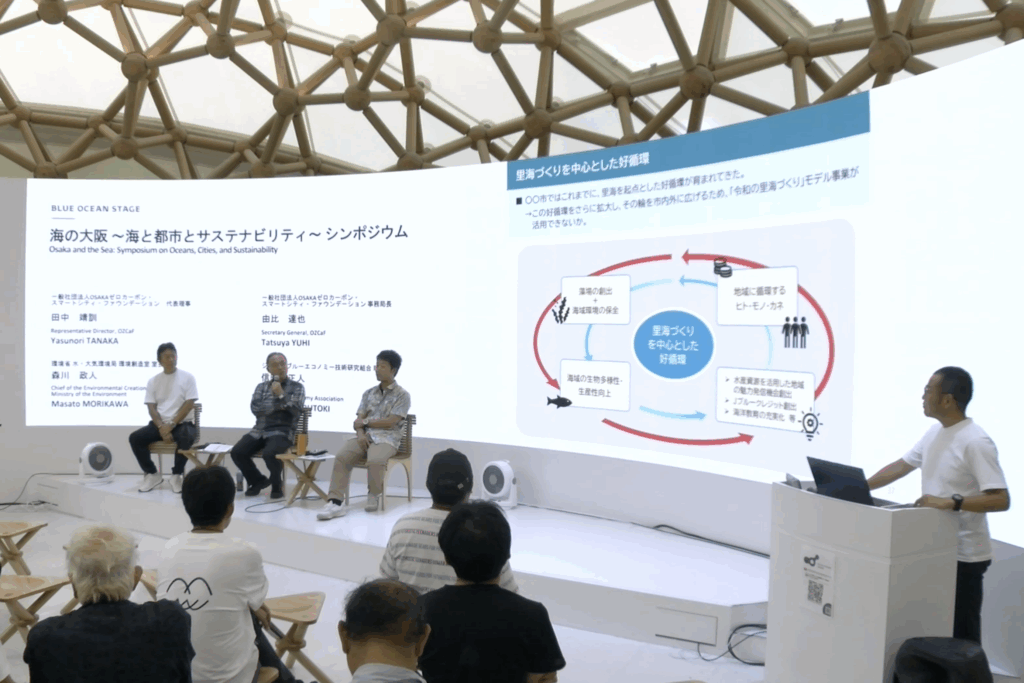

海の大阪~海と都市とサステナビリティ~ シンポジウム

28日(日)は、7日間の締めくくりとして3部構成でイベントを行いました。第1部は、環境省 水・大気環境局環境創造室 室長 森川 政人氏と、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合理事 信時 正人氏、一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション 代表理事 田中 靖訓氏が登壇し、官・民それぞれの立場から「海と都市とサステナビリティ」について議論を交わしました。

「大阪湾はじめ日本の漁業/海業の持続可能性」「里海づくりをはじめとする、官民共創・連携の意義や効果」「万博を契機とした国際的な発信や多様な主体間の関係づくり」の3つのテーマで発表とトークセッションを行い、海の問題にまず気づいて、それぞれが連携して活動を行うことが大切であると伝えました。

レジェリンス 「うみづくり まちづくり ひとづくり」~環境、景観、コミュニティの視点から〜

第2部は、大阪市漁業協働組合 総務課長 畑中 啓吾氏と、一般社団法人大阪府建築事務所協会幹事 第六支部副支部長 板東 義雄氏、内閣府 地域活性化伝道師 みなまちづくりマイスター 松本 英之氏が登壇し、淀川河口と大阪湾の魅力を伝えるとともに、大阪市此花区の「まちづくり」の考え方について講演とトークセッションを行いました。消費には「する」「見る」「買う」「食べる」「つながる」という要素があり、特に「つながる」という要素がなければ商いは上手くいかないと述べ、登壇者が意識を共有しました。

此花区の食や生き物を大切にするための市民活動

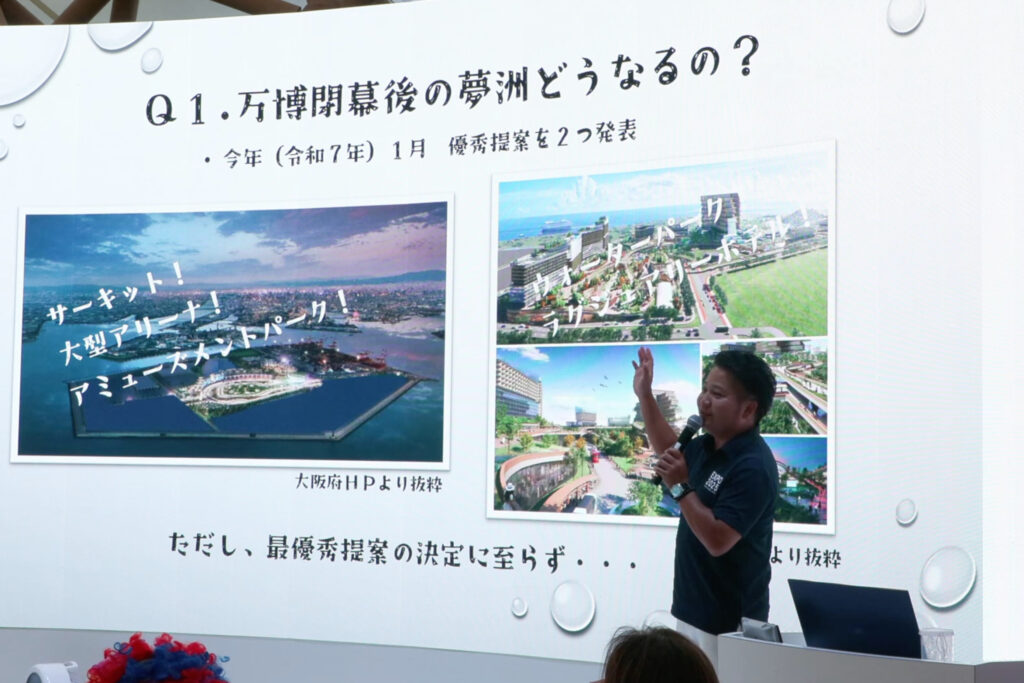

第3部は、大阪市議会議員 武智 博幸氏と、NPO法人大阪海さくら理事 那須 睦美氏が登壇し、2025大阪・関西万博の会場である「大阪市此花区」に焦点を当て地域の魅力や、万博閉幕後の開発計画などを紹介しつつ、此花区の海洋ごみ問題の啓発を行いました。講演の最後には、ミャクミャクブラザーズ(地球☆プロテクトとあるた)による海洋ごみをテーマとした寸劇を行って、海洋ごみ問題をよりわかりやすく共有し、7日間にわたる大阪ウィークを閉幕しました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#128】海洋ごみの大静脈をつくる! ジャパンブルーオーシャンプロジェクト(ZERI JAPAN/大阪府/一般社団法人ブルーオーシャンイニシアチブ)

【#129】「道頓堀鰻」から考える『全国豊かな海づくり大会』開催のホントの意味(ZERI JAPAN/第45回全国豊かな海づくり大会大阪府実行委員会)

【#130】きいて、きいて、吉村知事!川と海のおもろいはなし!(ZERI JAPAN/大阪府/一般社団法人ブルーオーシャンイニシアチブ)

【#131】大阪湾から始まる漁業の未来(ZERI JAPAN/一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション)

【#133】MOBA!大阪湾のブルーカーボン生態系体験!(ZERI JAPAN/大阪府・兵庫県・大阪湾ブルーカーボン生態系アライアンス・ひょうご豊かな海づくり県民会議)

【#135】空と海の未来をつくる SAFと大阪湾の循環型社会実現に向けて(ZERI JAPAN/大阪府/一般社団法人ブルーオーシャンイニシアティブ)

【#136】大阪府立岬高校が取組むSUPに乗って海の美化活動のご紹介(ZERI JAPAN/大阪府/一般社団法人ブルーオーシャンイニシアティブ)

【#138】海と都市とサステナビリティ(ZERI JAPAN/一般社団法人OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション/公益財団法人ブルーオーシャンファンデーション)