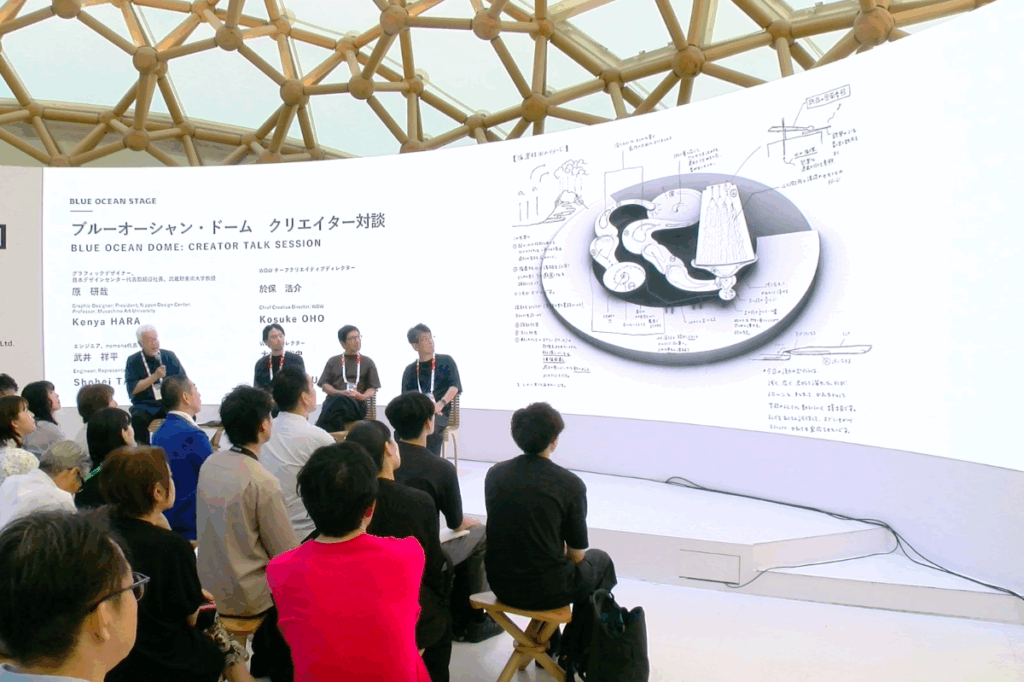

7月29日(火)、BLUE OCEAN DOMEに関わるクリエイター陣による対談イベントを開催しました。BLUE OCEAN DOME総合プロデューサーである原 研哉氏をはじめ、Dome Aの展示制作を担当したnomenaの武井 祥平氏、Dome Bの映像制作を担当したWOWの於保 浩介氏・大内 裕史氏が登壇し、海洋問題とクリエイティブ表現を融合させた展示の裏側や、制作に込めた思いを語りました。

対談の前半は、ドームの起点となるDome Aの「水の循環」を表現する展示についてトークが行われました。原氏は、長年にわたり水を使った装置を制作してきた自身のキャリアを振り返り、水滴が重力によって転がる、超はっ水技術を駆使した展示のコンセプトを説明。初期のプリミティブなものから進化を遂げ、今回はその集大成として、”初めて水を見るようなリアリティ”な表現にこだわったと話します。

この装置の実現に向けて、制作チームとして参加したエンジニアリングスタジオ「nomena」の武井氏は、水が自然に動くための「流路」と「面形状」を設計する過程を詳細に語りました。水の自然な振る舞いを引き出すための研究や、実寸大のモックアップでの検証、コンピューターシミュレーションと実測データのフィードバックを繰り返すことで、水の動きを精密に制御する技術を確立。最終的には、アルミ板を叩いて微調整する熟練の板金技術を導入し、職人の手仕事によって、水が一滴一滴、まるで生きているかのように流れる「流路」が完成しました。

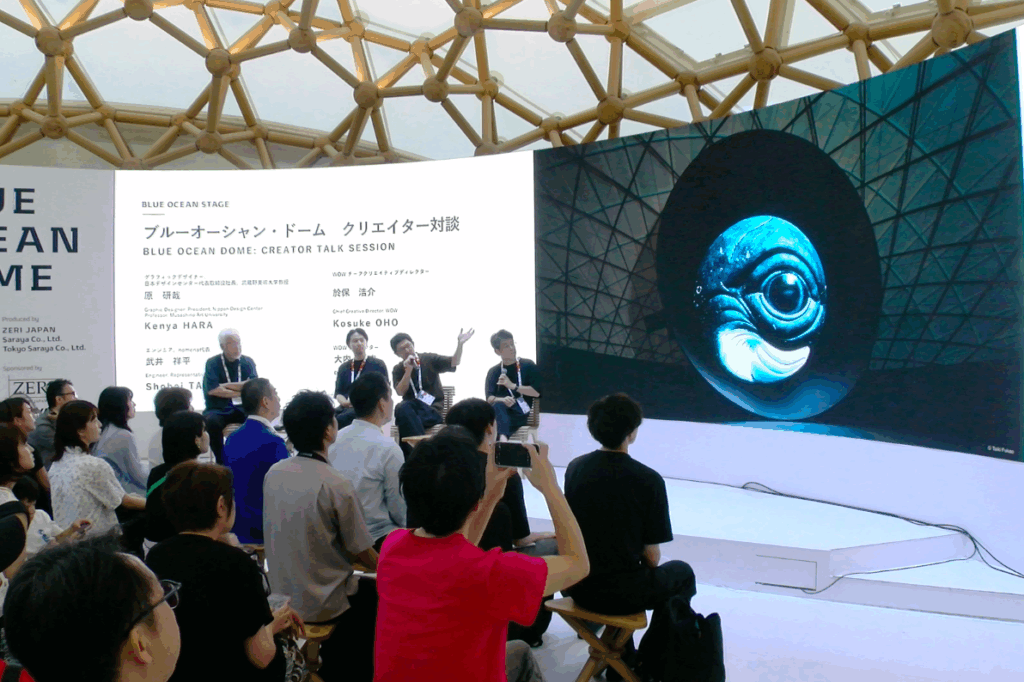

続くDome Bの巨大球体スクリーンについて、映像制作を担当したビジュアルデザインスタジオ「WOW」の於保氏と大内氏は、撮影を一切行わないフルCG映像の制作秘話を明かしました。このフルCG映像の制作は、原氏から提供された詳細なストーリーボードからスタートし、宇宙飛行士が地球を肉眼で見た際のインパクトを再現すべく、LEDパネルの選定から黒色無双の塗料の使用に至るまで、徹底したリアリティを追求。特に、CGでは表現が難しいとされる魚の群れや深海を含む海のシーンは、リアリズムを確保するため、制作チームはインドネシアのラジャ・アンパット諸島を訪れ、実際に海に潜ってその体験をCGに落とし込んだと振り返りました。

さらに、映像のハイライトとして登場するクジラの目玉のシーンについて、原氏は「人間と生物がアイコンタクトすることで、言葉を超えたメッセージを伝える意図がある」と解説しました。

イベントの終盤には、今後の展望として、万博終了後も継続的にメッセージを発信していく姿勢が示され、原氏は「この取り組みが未来に続くアクションの起点になれば」と締めくくりました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#086】ブルーオーシャン・ドーム クリエイター対談(ZERI JAPAN)