6月16日(月)〜22日(日)に開催された「対馬ウィーク」では、対馬市が抱える海洋プラスチック問題の現状や、課題解決に向けたさまざまな団体の取り組みを発信しました。「国際的な海ごみのホットスポット」に位置する対馬は、2025大阪・関西万博を通して、世界中から集まる人・知識・技術・モノとつながることで持続可能な島の実現を目指しています。各講演の前後には、対馬ウィークのメインキャラクターである海の神「おとーしゃ」のアニメーションや、対馬で繰り広げられる活動に関する映像を上映するなど、対馬を起点に海の未来を考える1週間となりました。

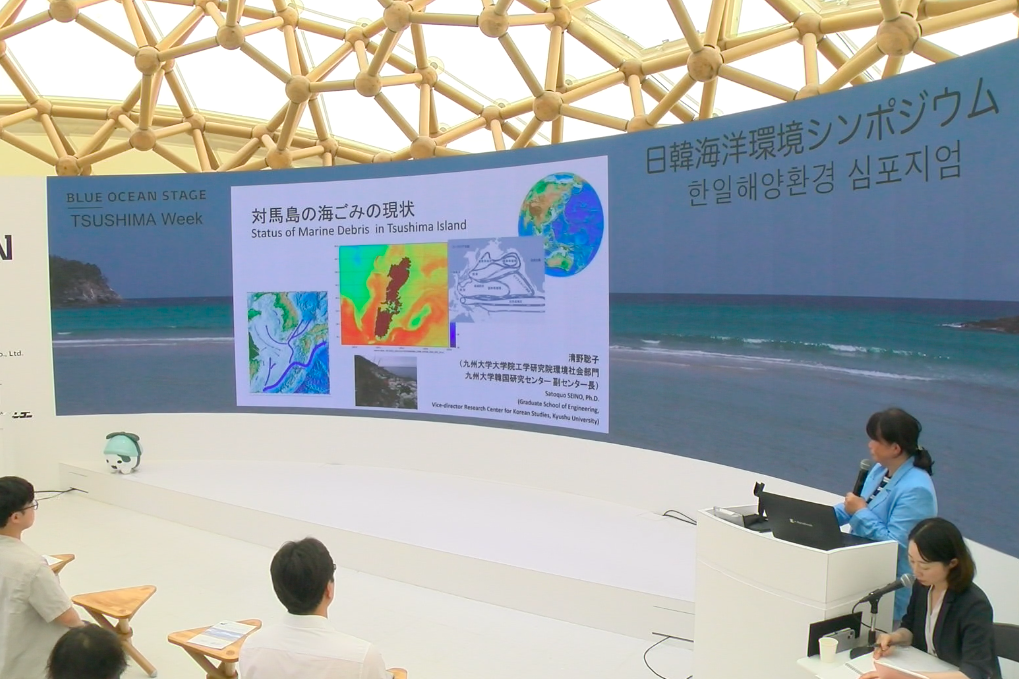

日韓海洋環境シンポジウム

対馬ウィークのスタートとなる6月16日(月)は、日韓が抱える海ごみの現状と若者の取り組みについてシンポジウムを行いました。はじめに対馬市長の比田勝 尚喜氏が、対馬の取り組みを世界に発信できる機会に感謝の意を表明。続いて来賓代表として駐大阪大韓民国総領事の陳 昌洙氏が登壇し、海洋環境保護における国際協力の重要性を強調しました。

シンポジウムの前半は、株式会社ブルーオーシャン対馬 代表取締役の川口 幹子氏がモデレーターを務め、「海ゴミの現状とアクション」をテーマに、日韓の研究者と対馬市職員によるトークセッションを開催しました。まず初めに、対馬市環境政策課 参事兼課長補佐の福島 利弥氏が、対馬にアジアからのゴミが漂着する理由を述べ、回収にかかるコストや観光に絡めた回収事業について説明。韓国海洋大学校工科大学 環境工学科教授の蔡 奎正氏は、マイクロプラスチックの問題について訴え、人間の体内にプラスチックが蓄積する危険性に触れました。最後に登壇した九州大学大学院工学研究院環境社会部門 准教授の清野 聡子氏は、対馬が国境の島として近隣の国と協力しながら解決してきた歴史と、国際的な活動について述べました。

後半には、一般社団法人対馬CAPPA 代表理事の上野 芳喜氏がモデレーターとなり、日韓の学生による発表が行われました。はじめに対馬市環境政策課 課長の小宮 嘉月氏と清野氏が漂着するゴミに関する調査や、ビーチクリーンを通した日韓の交流について説明。その後、韓国外国語大学校 融合日本地域学部3年の張 峻豪氏、九州大学 農学部4年の室原 一仁氏、国際ボランティア学生協会 IVUSAで活動する同志社大学 法学部4年の長岡 優理子氏が、それぞれの活動を発表。3名の学生のトークセッションを通して、世代や国境を越えた協力の重要性が語られました 。

日米海洋環境シンポジウム

6月17日(火)は、日米の海ごみの現状と若者の取り組みについてのトークセッションが行われ、対馬市長の比田勝氏と、在福岡米国領事館 政治経済担当領事のロブ・フォース氏の挨拶から講演はスタートしました。

日米のシンポジウムでは、九州大学大学院工学研究院環境社会部門 准教授の清野氏がモデレーターを担当し、日本とアメリカが取り組む海の問題について、3名の登壇者が発表をしました。一般社団法人対馬CAPPA 理事の末永 通尚氏は、参加者の積極性と問題解決に向けた意見交換の必要性を強調し、この活動を次の世代につなげていくと述べました。続いて登壇したPatagonia International日本支社 支社長のマーティ・ポンフレー氏は、漁網などを材料として製品に再利用するPatagoniaのプロジェクトについて言及しました。最後にZERI JAPAN理事長の更家 悠介が自身のバックグラウンドを話しながら、海や地球の豊かさを取り戻す活動について語りました。

シンポジウムの後半では、株式会社ブルーオーシャン対馬 代表取締役の川口氏をモデレーターに、日米の学生による発表を行いました。トークセッションでは、サンノゼ州立大学コンピューター工学部のJosh Nguyen氏、九州大学大学院 地球社会統合科学府修士課程2年の古賀 慎一朗氏、国際ボランティア学生協会 IVUSAの長岡氏による活動報告を通して、幅広い世代の力を借りながら問題解決をしていく必要性を議論しました。

対馬、関西から未来の循環型社会を示す

6月18日(水)は、循環経済の実現を目指す「対馬モデル」の研究開発に取り組んできた成果についての発表が行われました。関西経済同友会サーキュラーエコノミー委員会 委員長の道岡 俊浩氏がモデレーターとなり、2022年9月に対馬市、サラヤ株式会社、株式会社関西再資源ネットワーク、ZERI JAPAN、関西経済同友会の5社で協定を結び、進めている「対馬モデル」の概要を説明。対馬モデルは、「ごみゼロアイランド」を目指す長崎県対馬市を舞台に、世界的なプラスチック問題の解決、SDGs及び大阪ブルー・オーシャン・ビジョンに貢献することを目的としています。

第1部では、対馬市SDGs戦略課 副参事兼係長の前田 剛氏が、対馬モデルの研究開発の経過を報告しました。この研究は、再生技術、製品設計、海洋プラごみ流出防止・回収の3つのイノベーションを柱として推進し、社会課題の解決と経済の持続的な成長を両立させることを目指しています。株式会社ブルーオーシャン対馬 代表取締役の川口氏は、海洋ごみを再び資源にする活動の報告を行い、今後もさまざまな技術や知恵を集結させながら未来の当たり前を対馬から作っていきたいと締めくくりました。

第2部では、成果報告を踏まえて、グローバルベースでのプラスティック問題の解決、SDGs及び大阪ブルーオーシャンビジョンの達成に向けたディスカッションを実施しました。登壇したZERI JAPAN理事長の更家は、対馬の海洋プラスチックごみの現状に対する衝撃や、政策提言集団として対馬モデルに取り組む意義や可能性、期待について言及しました。株式会社関西再資源ネットワーク 代表取締役の福田 裕司氏は、対馬モデルの研究開発によって得られた成果の中で、サーキュラーエコノミーの観点から捉えた可能性や課題、解決のための工夫、残されたボトルネックについて話しました。

海の未来に貢献する企業の取組み

6月19日(木)は、対馬市を基点に海洋プラスチックごみ問題の解決と事業成長の実現に取り組んでいる企業4社が発表を行いました。

トップバッターは、アスクル株式会社コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション統括部長の小和田 有花氏。アスクルは、2021年2月に対馬市とSDGs連携協定を締結し、社員のスタディツアーの実施のほか、海洋プラスチックを用いた商品開発などを行なっています。株式会社博多大丸の営業統括部 九州探検隊 兼広報担当の箱崎 純史氏は、百貨店のブランド力を活かし、アーティストやクリエイターなどと共同で、海洋環境の危機を対馬から世界に発信し、問題解決に取り組んでいくプランを提案しました。

レンゴー株式会社 中央研究所 研究企画部 企画第一課の吉田 香央里氏は、海で生分解するセルロース素材を活用した種糸の開発を通して、藻場再生に取り組む事業について説明しました。住友大阪セメント株式会社 セメント・コンクリート研究所 地球環境調和研究グループ 研究員の松本 信二氏は、同社のコンクリート技術を応用した魚の生育環境を作る魚礁事業を中心に発表しました。

対馬ブルーカレッジでの学びと事業構想

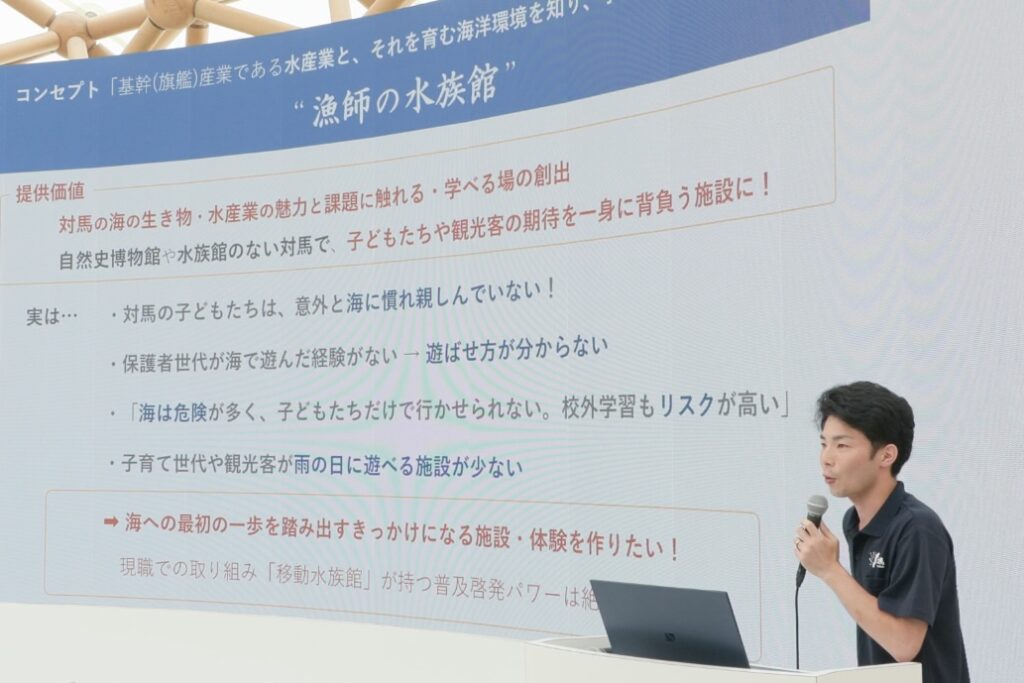

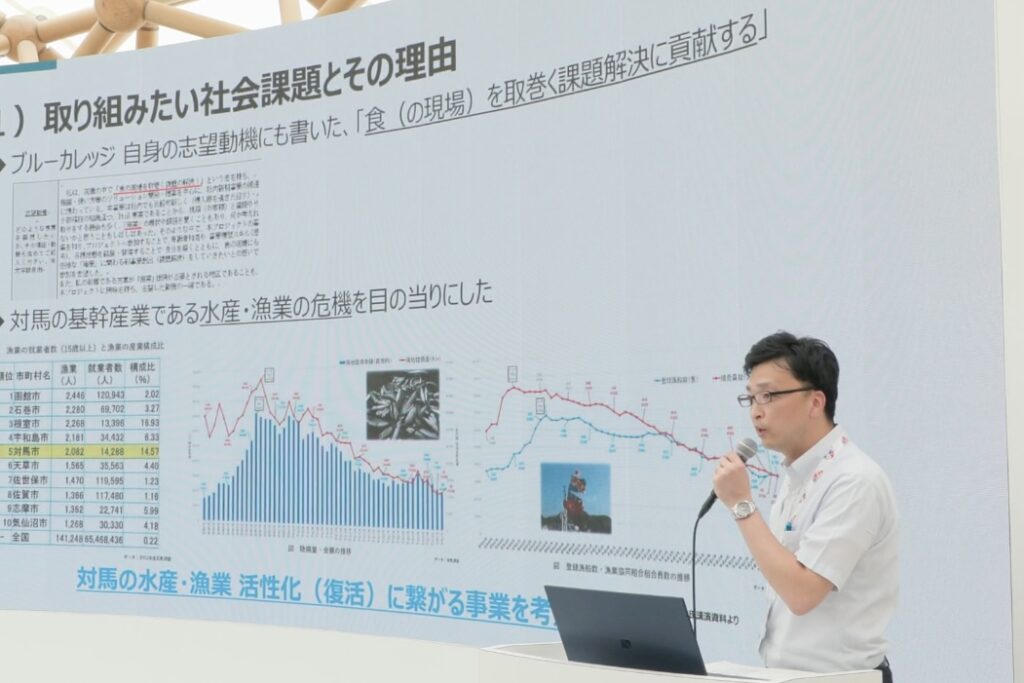

6月20日(金)は、事業構想大学院大学 特任教授の小宮 信彦氏がモデレーターとなり、海洋課題を解決するイノベーション人材の育成を行う「対馬ブルーカレッジ」に参加した6名が考える事業構想の発表が行われました。元・対馬市地域おこし協力隊 海の森再生支援担当の釜坂 綾氏は、「漁師の水族館」構想を軸に、対馬に海洋教育・観光の拠点を作る計画を、十八親和銀行豊玉支店 課長の田雜 陽介氏は、銀行が“地域のプレイヤー”となり、「海業のしごと図鑑」などのマッチング支援を通して、後継者不足と情報不足が課題となる海業の担い手を増やす構想を、サラヤ株式会社商品開発本部機器企画設計部3課 課長の木原 綾大氏は、対馬の水産物を加工・冷凍・販路開拓し、漁業者に利益を還元する「対馬とつなぐ」プラットフォーム構想をそれぞれ発表し、持続可能な漁業の再構築の必要性を協調しました。

続いて、一般社団法人対馬里山繋営塾教育事業部 旅行商品企画担当の舩原 希実氏が、海と人、人と人をコーヒーでつなぐ「漁港カフェ」構想として、漁師文化や地域の記憶を残すコミュニティスペースづくりを通して、交流人口の拡大と文化継承への挑戦が語られました。株式会社オーシャンパトロール 代表取締役社長の丸尾 勝俊氏は、「DX海ゴミ回収世界大会」という海ゴミを回収する新しいエンタメを提案し、情報発信・来島による経済的効果への貢献を目指します。東京サラヤ株式会社サニテーション事業本部 食品衛生部 担当次長の周木 康記氏は、対馬エコラベル協会発足を提案。対馬にとっていいものを認証し、地域ブランドを確立させることで、地域産品の品質保証や環境課題の改善につながると話しました。最後に対馬副市長の一宮 努氏が登壇し、6名それぞれの視点から考えられた事業構想を行政としてバックアップしていきたいと語り、締めの言葉となりました。

美しい海を未来へ

6月21日(土)は、モデレーターに生駒市教育指導課 キャリア教育プランナーの尾崎 えり子氏を迎え、「島・都市のこどもたちの交流学習」をテーマに、対馬市立西部中学校と生駒市立光明中学校の生徒たちが授業の成果を発表。交流学習は、2024年の10月から行われており、万博会場での成果発表を通して、今後の更なる交流へとつながるきっかけとなりました。トークセッションでは、各中学校の代表生徒と共に、生駒市で対馬の海洋プラスチックを用いた製品を製造する株式会社リングスター 取締役営業部長の唐金 祐太氏が登壇。便利な暮らしも海の美しさも両立する未来社会を目指し、子どもたちのお手本となるリーダーとなりたいと締めくくりました。

続いての講演では、「島の高校生が考える海のイノベーション」をテーマに、長崎県立豊玉高等学校の生徒たちが海の社会課題解決のアイデア発表を行いました。モデレーターは、対馬市SDGs戦略課 副参事兼係長の前田氏。生徒たちは、4つの班に分かれて、ふるさとの海を守るためのアイデアと海の未来への「願い」を発信。前田氏は、1年半の集大成となる対馬ウィークでの発表が、生徒たちの成長や島への誇りにつながると慰労の言葉をかけました。

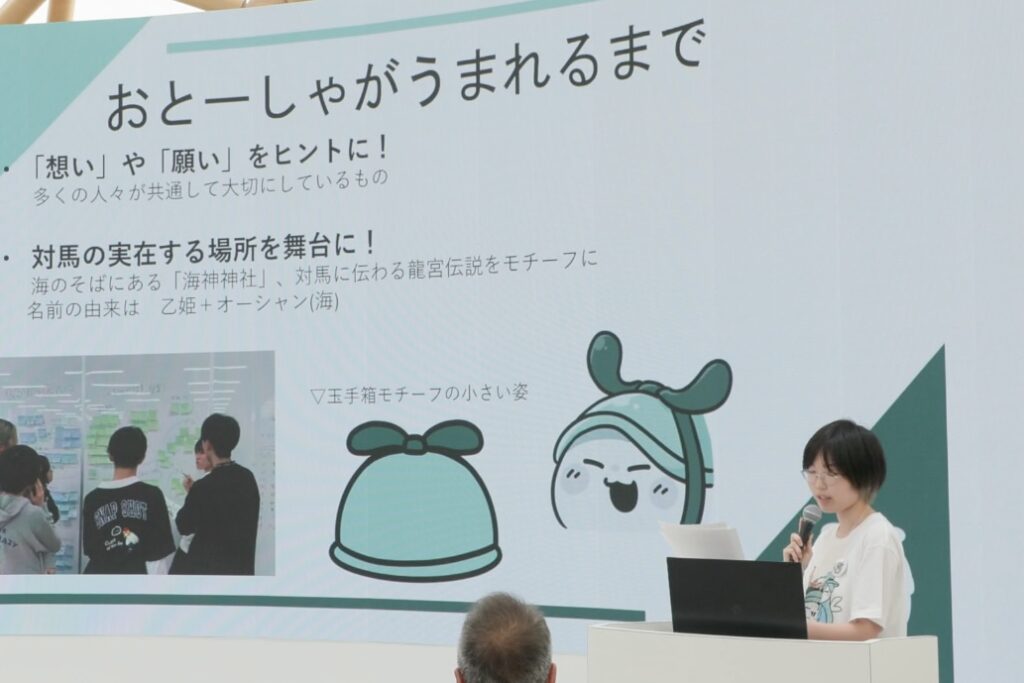

続いて、サラヤ株式会社 商品開発本部 サステナブルデザイン開発センター センター長の濱口 慎治氏がモデレーターを務め、「おとーしゃと想いの波」と題したトークセッションが行われました。「おとーしゃ」は、金沢美術工芸大学 ホリスティックデザイン専攻 教授の寺井 剛敏氏と80名の学生が手がけた海の神で、対馬の海洋ゴミ問題を広く訴求するためのシンボリックなキャラクターとして活用。講演では、制作チームの代表者、ホリスティックデザイン専攻の桜井 萌華氏が「おとーしゃ」のコンセプト等を発表しました。トークセッションでは、特定非営利活動法人唐津Farm&Food 副理事兼PreciousPlastic唐津担当の小嶋 宏明氏を交え、子どもたちにも楽しんでもらえる「おとーしゃのストーリー」が、対馬の海の現状を発信する一助になればと期待を込めました。

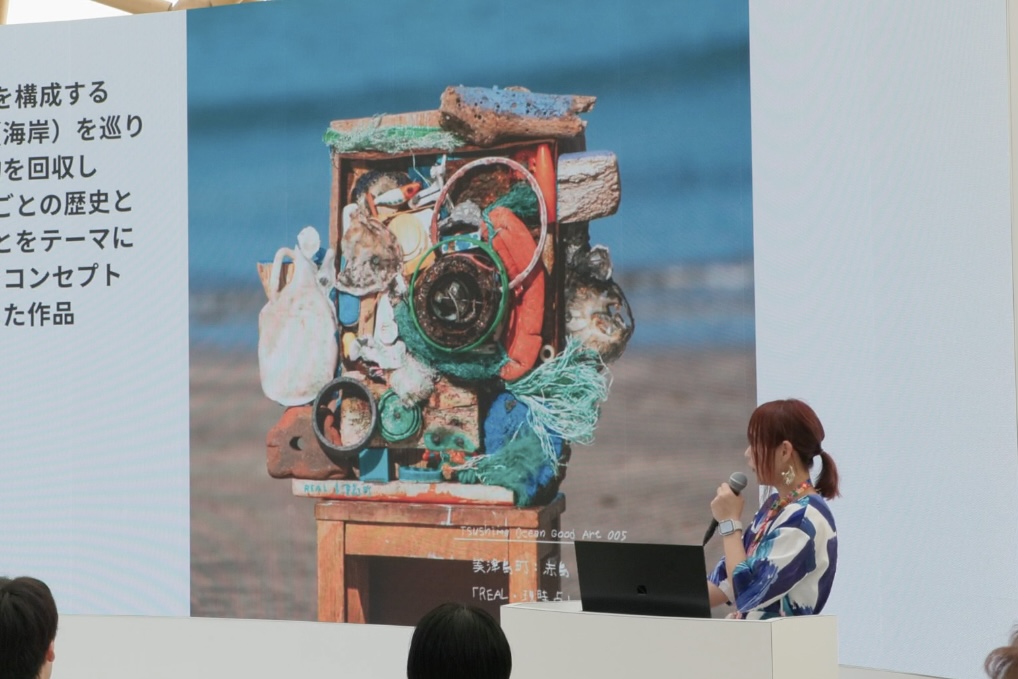

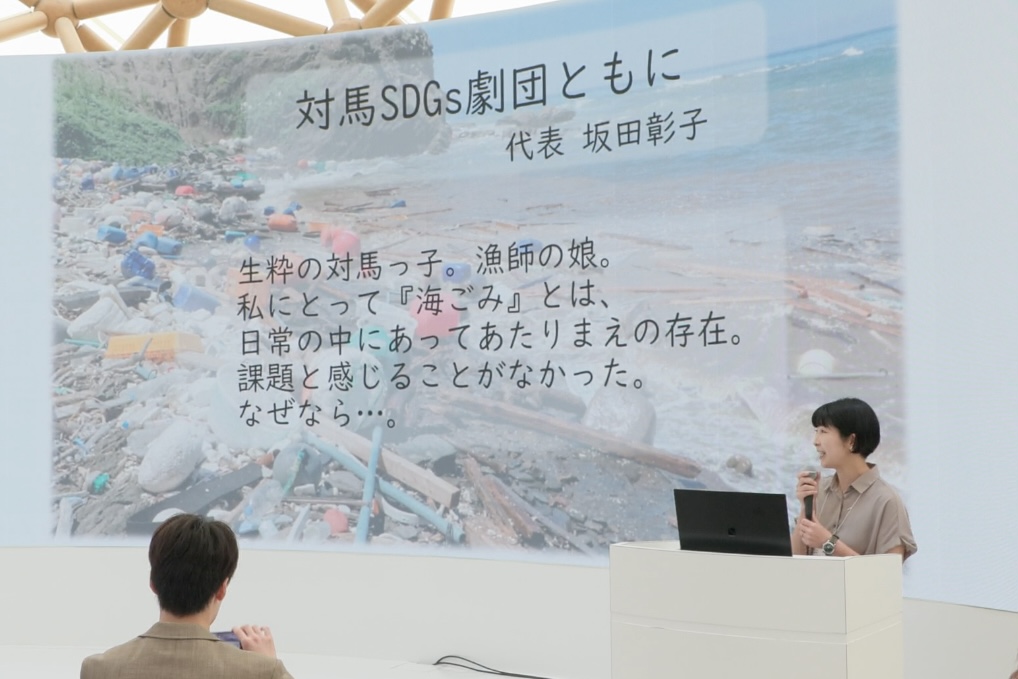

この日の最後には、「アート、映像、エンタメの力で海の未来を」というテーマのディスカッションが行われ、海の現状をリアルに伝えようと奮闘する大学映像制作サークル、アーティスト、市民劇団が集い、海の未来への「願い」について紐解きます。まず、立教大学コンテンツ制作・発信団体Bilder.代表の祢津 遼平氏が作成した映像を放映。祢津氏は、今後も映像で社会をデザインし、きっかけをつくる団体であり続けると主張しました。環境問題をアートで伝えるプロジェクトを行っている廃材アーティストのしばた みなみ氏は、海洋ゴミで作られたアート作品の売上の一部が海洋ゴミの回収費用になる「オーシャングッドアート」の取り組みについて説明しました。また、対馬SDGs劇団ともに 代表の坂田 彰子氏は、対馬の未来を考えるをコンセプトとする劇団について説明し、海の未来を変えるアートやエンターテインメントの可能性を強調しました。

海洋プラスチック“波絵馬”づくりと海の未来への願掛け

1週間続いた対馬ウィークの最終日には、“波絵馬”づくりワークショップを行いました。ワークショップでは、対馬の海岸で回収したペットボトルキャップや漁網をアップサイクルして絵馬を作り、参加者に海への想いや願いを書いてもらいます。対馬に流れ着いた流木を用いて作られた絵馬掛けには、さまざまな人の海への願いが届けられました。

島民とともに願う海の未来

続いての講演では、対馬市の友好都市である沖縄県竹富町の前泊 正人町長を招き、環境問題について語り合いました。ヤマネコが生存する都市として協力してきた両都市は、離島が抱える海の問題についても共有し、情報交換も含めて共に解決への取り組みを続けています。竹富町は、「地域と学び、行動する」という姿勢で子どもたちに海洋教育を行っており、小さな島々の大きな挑戦が未来の地球や海を守るための大きな一歩となると前泊氏は主張しました。対馬市長の比田勝氏と環境省奄美群島国立公園管理事務所 国立公園保護管理企画官 山本 以智人氏を交えたトークセッションでは、海洋課題の解決に向けて両都市の更なる協力体制の強化についての意見交換を行います。最後に、両都市は「ブルーアイランド宣言」を締結し、島同士の連携と交流を強化させ、持続可能なしまづくりのモデルとして取り組むことを宣言しました。

クロージングセッションでは、一般社団法人MIT 代表理事の吉野 元氏がモデレーターを務め、「東アジア津梁の島・対馬~島民とともに願う海の未来~」というテーマで、日々奮闘する対馬島民の想いが語られます。トークセッションには、有限会社丸徳水産 専務の犬束 ゆかり氏、一般社団法人daidai 代表理事の齊藤 ももこ氏、一般社団法人対馬CAPPA 代表理事の上野氏の3名が登壇し、対馬での暮らしや海とのつながりについて島民として感じる苦悩、また対馬が抱える現状や未来について話しました。講演の最後に吉野氏は、海と共生する社会を目指して活動していくために、今後も市民が一丸となって力強く発信していくと強調し、対馬ウィークを締めくくりました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#058】日韓海洋環境シンポジウム(ZERI JAPAN/対馬市)

【#059】日米海洋環境シンポジウム(ZERI JAPAN/対馬市)

【#060】対馬、関西から未来の循環型社会を示す(ZERI JAPAN/対馬市)

【#061】アフリカンウォーターズによるガボン セテ・カマの保全活動(ZERI JAPAN)

【#062】海の未来に貢献する企業の取組み(ZERI JAPAN/対馬市)

【#063】サプライヤーと取り組む資源循環・廃棄削減(ZERI JAPAN/アスクル株式会社)

【#064】対馬ブルーカレッジでの学びと事業構想(ZERI JAPAN/対馬市)

【#065】美しい海を未来へ(ZERI JAPAN/対馬市)

【#066】海洋プラスチック“波絵馬”づくりと海の未来への願掛け(ZERI JAPAN/対馬市)

【#067】島民とともに願う海の未来(ZERI JAPAN/対馬市)

対馬ウィーク基調映像「美しく豊かな海を未来へ」の上映(ZERI JAPAN/対馬市)