6月2日(月)〜8日(日)の1週間は、「ブルーエコノミー:海の新産業創出」をテーマに、国内外の専門家や地域の実践者とともに多様なセッションを展開。持続可能な社会の実現に向けた新たな海洋産業の創出についての提案を行いました。

持続可能な社会実現に向けた、これからの日本の役割/ブルーアフリカへの期待

ブルーエコノミーウィークの幕開けを飾ったのは、シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役の澁澤 健氏。澁澤氏は、海洋国家である日本が注力すべき領域として「ブルーエコノミー」を挙げ、人口増加が進むアフリカと対等なパートナーとして協働し、新たな国際モデルを共に築いていくことが鍵になると述べました。

笹川平和財団 海洋政策研究所部長の渡邉 敦氏と、ZERI JAPANの更家 悠介理事長を加えたトークセッションでは、「ブルーアフリカ」構想においては、日本は単なる資金支援にとどまらず、人材育成や制度設計を含む伴走型の協力が必要なこと、「百聞は一見にしかず」と現地視察の重要性など、「今年を“アフリカ元年”と位置づけたい」との思いを強く主張しました。

海業(UMIGYO)から日本型ブルーエコノミーへ(三浦市/愛南町)

6月3日(火)は、海業啓発マンガ『海業のひみつ(学研まんがひみつ文庫)』の舞台となった神奈川県三浦市と愛媛県愛南町を取り上げ、地域の実践者によるトークイベントを開催。

第1部では、海業発祥の地・三浦市から市長室長の徳江卓氏が登壇。漁業を軸にした地域再生の取り組みを紹介し、若者や女性の参画促進、地域教育の充実、官民連携による循環型モデル構築を説明。また、水産庁の浜辺 隆博氏からは、マスコットキャラクターや啓発マンガなど、親しみやすい手法を通じた海業の広報戦略について紹介がありました。

第2部は愛南町海業推進室長の藤田 有紀氏が登壇し、海業と観光や教育を融合させる新たなブルーエコノミーの姿を共有。三浦市の徳江氏、愛南町の藤田氏、水産庁の浜辺氏、笹川平和財団の髙屋氏によるトークセッションでは、それぞれの地域で積み上げてきた実績をもとに、これからの海業の在り方について意見交換を行いました。

養殖業の最前線 そのポテンシャル

6月4日(水)のトークセッションでは、水産物需要の高まりを背景に注目される「養殖業の可能性」について議論しました。

第1部では、水産研究・教育機構 理事長 中山一郎氏が登壇し、「おいしいさかなをいつまでも」を合言葉に展開する持続可能な水産業の実現に向けた取り組みを紹介。中山氏は、真鯛やブリなどブランド魚の安定供給という日本の強みを活かしつつ、ICTやAIを用いた「スマート養殖」による省力化・効率化を進めることが重要であると述べました。近畿大学水産研究所 所長 家戸 敬太郎氏は、クロマグロの完全養殖の歩みとその成果を報告。養殖の三要素(魚、えさ、環境)を科学的に制御する次世代養殖パッケージや、モデル魚・サバを活用した研究なども取り上げました。

第2部では、陸上養殖による地域貢献と国際連携に焦点を当てた講演。Proximar社 事業開発ディレクターの中山 圭介氏は、 ノルウェー発の技術を活用したサーモンの陸上養殖事業を紹介し、地元企業と連携することで雇用創出や地域経済への波及効果も期待できると強調。続いて、和歌山県すさみ町で「紀州えび」の養殖を手がけるサラヤ アクアカルチャー代表取締役の亘 隆清氏が、「海産物を海で“獲る”時代から、陸で“つくる”時代へ」という変化を、技術革新と信頼関係の構築によって着実に推進していくと力強く述べました。

両セッションは、養殖業が単なる食料生産にとどまらず、ブルーエコノミーの実現に資する地域振興や国際協力の基盤として期待されていることを再確認する機会となりました。

海洋環境再生と海洋可視化(国内セッション/グローバルセッション)

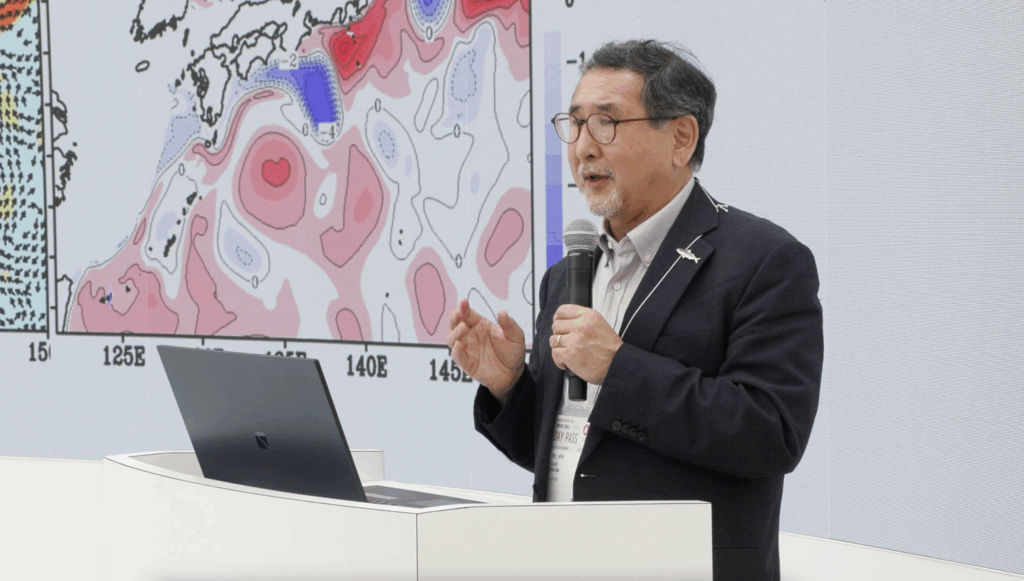

6月5日(木)は「海洋環境再生と海洋可視化」をテーマに、国内セッションとグローバルセッションの2部構成でトークセッションを行いました。

国内セッションでは、水産研究・教育機構の堀 正和氏が登壇し、磯焼けによって失われている藻場・干潟の再生に関する取り組みを紹介しました。堀氏はブルーカーボンを活用し、炭素固定や生態系サービスの観点から藻場の価値を産業として捉え直す重要性を訴えました。

続いて登壇したのは、北三陸ファクトリーの菊野陽子氏。同社は「うに牧場」の運営を通じて、藻場の保全活動に取り組む菊野氏は、北海道大学と共同開発した「UNI-VERSE systems」を用いて、ウニの蓄養と藻場の再生を両立させる実証モデルを構築中であることを報告しました。

グローバルセッションでは、北三陸ファクトリー CFOの鈴木 宏和氏が登壇し、「UNI-VERSE systems」の海外展開や、対話型イベント「UNI SUMMIT」など、市民の関心を引き出し、共創の場を広げる仕組みを紹介しました。また、オーストラリア・タスマニア大学のJohn Keane氏は、藻場の減少やウニ漁業の持続可能性に関する課題に言及し、科学的知見に基づく再生投資の必要性を指摘しました。

UMIAILE代表の板井 亮佑氏は、小型無人ボート(ASV)を用いた海洋データの取得・可視化の事例を共有し、沿岸域での観測や水産支援、災害調査におけるデータ活用の可能性を提示しました。

講演の後半では、堀氏も交えてクロストークを実施。参加者は海の現状を「見える化」することで、多様な主体が連携し次のアクションへとつなげる仕組みづくりが重要だと再確認しました。

映画「消えゆく海藻の森」上映とトークショー/「消えゆく海藻の森」と各地での保全・再生の取り組み

6月6日(金)は、映画『ここにいる、生きている。〜消えゆく海藻の森に導かれて〜』を上映し、トークショーを行いました。作品には自然と共生しながら海を守ろうと奮闘する人々の姿が記録されており、海が抱える問題の深刻さに加え、再生への希望や人と自然のつながりが丁寧に描かれるなど見ごたえがありました。

上映後のトークショーには、長谷川友美監督と、出演者でもあるジャパンブルーエコノミー技術研究組合理事長 桑江 朝比呂氏が登壇。海洋環境の保全には、専門家だけでなく一般市民の理解と関与が必要だと語り、地域の知見や経験を活かした再生活動の意義について改めて強調しました。

企業・団体による各地での保全・再生活動の実例を取り上げた第2部では、復建調査設計株式会社の三戸 勇吾氏が、衛星画像を活用した藻場面積の解析や干潟でのCO₂吸収量の計測支援などを紹介しました。

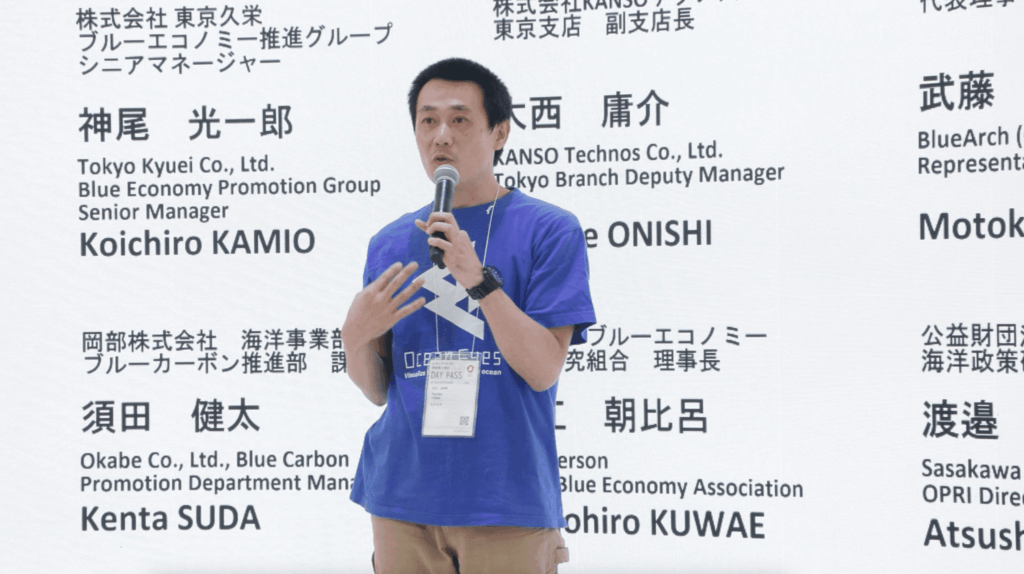

続いて登壇した株式会社東京久栄の神尾光一郎氏は、山口県周南市・大島干潟での藻場造成と漁業体験、水産物のブランド化など、「海業」を通じた地域活性化の可能性を共有しました。

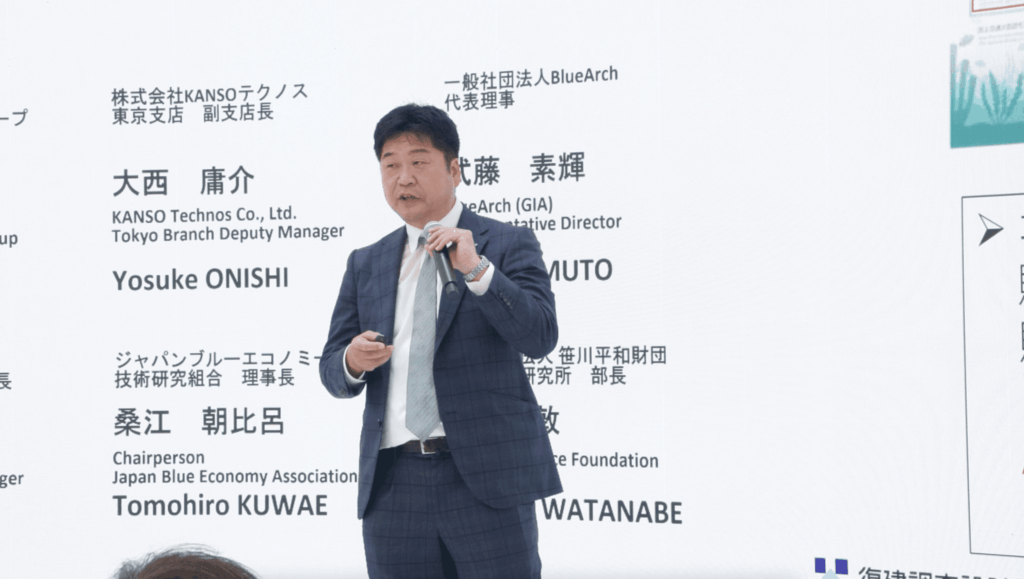

株式会社KANSOテクノスの大西 庸介氏は、環境DNA分析やAI画像解析など先端技術を用いた調査事例を報告し、脱炭素と生物多様性の両立を図る「ネイチャーポジティブ」へ貢献できると示しました。

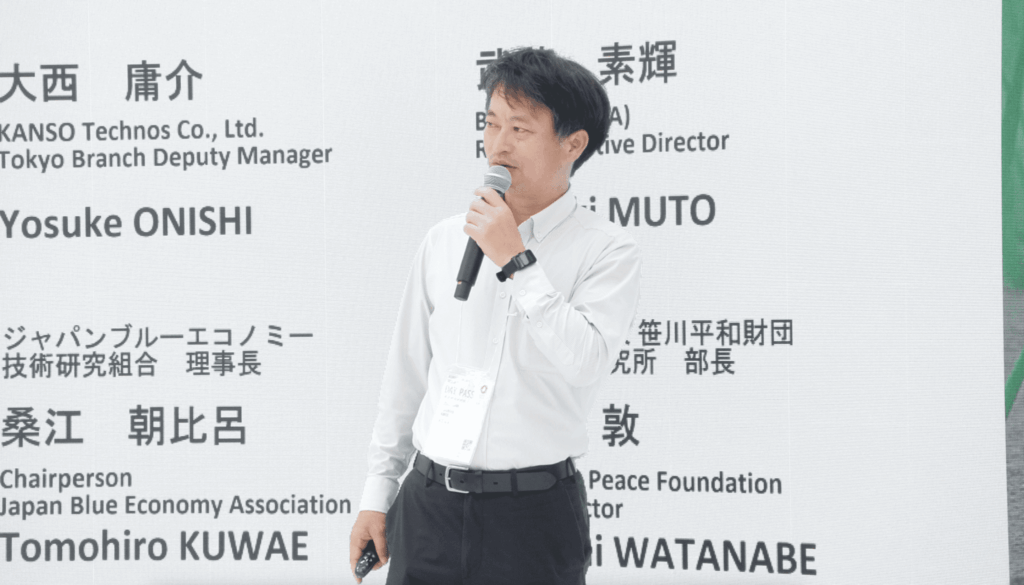

一般社団法人BlueArchの武藤 素輝氏は、神奈川県内4地域でのブルーカーボンクレジット創出支援の実績を共有。水中ドローンやAIによる調査・可視化が、地域主導のブルーカーボン推進に寄与していることを伝えました。

さらに、株式会社オーシャンアイズの田中 裕介氏は、海中環境の「見える化」を通じて市民の関心を高め、様々な立場の人々の参画を促す仕組みづくりの重要性を訴えました。岡部株式会社の須田 健太氏は、磯焼け対策や藻場再生の技術的な取り組みとともに、海藻が持つ炭素吸収や生態系保全の役割について解説。

最後に行われた登壇者同士の意見交換では、今後の研究に向けた展望が共有されました。

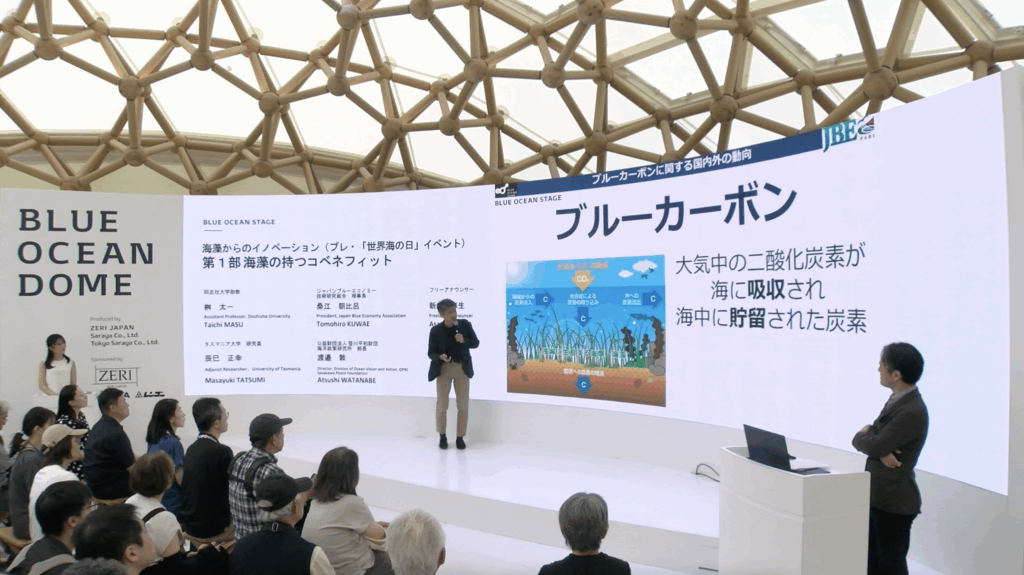

海藻からのイノベーション(プレ・「世界海の日」イベント)

6月7日(土)は、「海藻からのイノベーション」をテーマに、環境・産業・社会の各分野における海藻の多面的価値(コベネフィット)に注目したセッションを開催しました。

第1部では、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合理事長の桑江 朝比呂氏が、海藻が持つ炭素吸収力や生物多様性保全の効果など、藻場再生を通じた持続可能な価値について解説しました。同志社大学助教の桝 太一氏は、海藻を題材にした教育・研究の可能性について言及し、メディアを通じた情報発信の重要性も訴えました。

その後のクロストークでは、タスマニア大学研究員の辰巳 正幸氏、笹川平和財団海洋政策研究所部長の渡邉 敦氏を加え、環境・教育・政策が連携しながら、海藻を軸とした社会実装を進めていく重要性について意見を交わしました。

第2部は、海藻を活用した先進的な技術や製品開発の取り組みについて掘り下げました。Aqua Theon Inc. CEOの三木アリッサ氏は、海藻を原料とした代替プラスチックやバイオマス素材の開発について報告し、産業利用の拡大に向けたビジョンを語りました。シー・フォレスト社 研究開発責任者の辰巳 正幸氏は、タスマニアでのアスパラゴプシス属海藻を活用したメタン抑制技術について発表。辰巳氏はこれらの技術で、牛のげっぷに含まれるメタンの排出を大幅に削減できると示しました。

終盤のクロストークには、第1部の登壇者も加わり、研究・産業・教育の連携による海藻イノベーションの可能性と、次世代への継承についてそれぞれの想いを共有しました。

世界海の日トークショー

6月8日(日)は「ブルーエコノミーウィーク」を締めくくる特別イベント「世界海の日トークショー」を開催し、女優・歌手であり、パラオ名誉親善大使を務める田中美奈子氏と、笹川平和財団理事長の角南篤氏が、それぞれの立場から海に対する想いを語りました。

田中氏は、写真集の撮影をきっかけに毎年のようにパラオ共和国へ訪れており、水深や地形によって色合いが変化する「七色の海」や、日本との歴史的なつながりが色濃く残る文化に感銘を受けたと語りました。一方で、年々透明度が失われている海の現状を目の当たりにした田中氏は、現在はパラオ名誉親善大使として、笹川平和財団と連携しながら環境保全活動にも取り組んでいます。今後は田中氏が所属する合唱団『Neo☆Stars』のメンバーとともに、全国各地でのビーチクリーンイベントの展開にも意欲を示しました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#036】持続可能な社会実現に向けた、これからの日本の役割/ブルーアフリカへの期待(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#037】海業(UMIGYO)から日本型ブルーエコノミーへ(三浦市)(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#038】海業(UMIGYO)から日本型ブルーエコノミーへ(愛南町)(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#039】養殖業の最前線 そのポテンシャル(養殖業研究および実践の最前線)(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#040】養殖業の最前線 そのポテンシャル(陸上養殖による地域貢献、国際連携)(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#041】海洋環境再生と海洋可視化(国内セッション)(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#042】海洋環境再生と海洋可視化(グローバルセッション)(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#044】映画『ここにいる、生きている。〜消えゆく海藻の森に導かれて〜』上映とトークショー(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#045】「消えゆく海藻の森」と各地での保全・再生の取り組み(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#046】海藻からのイノベーション(プレ・「世界海の日」イベント)第1部 海藻の持つコベネフィット(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#047】海藻からのイノベーション(プレ・「世界海の日」イベント)第2部 海藻を使ったイノベーション講演トークセッション(ZERI JAPAN/笹川平和財団)

【#048】世界海の日トークショー @Blue Ocean Dome(ZERI JAPAN/笹川平和財団)