5月17日(土)、18日(日)は、港からはじまる日本再生を目指す「海の万博プロジェクト」に参加する国や地方、民間など15団体がBLUE OCEAN DOMEに集まり、持続可能な海洋資源の活用、港や地方の活性化等について、さまざまな知見や取り組みを発表。日本再生への可能性が感じられた2日間となりました。

ゼリ・ジャパン海の万博プロジェクト実行委員会 活動報告

1日目となる5月17日(土)は、ZERI JAPAN理事長の更家 悠介や、大阪市港区選出議員衆議院議員の井上 英孝氏、大阪府議員の三田 勝久氏が挨拶。日本の港からはじまるまちづくりについての講演がスタートしました。

まちを護り、まちに力を与え、まちと世界をつなぐ「みなと」

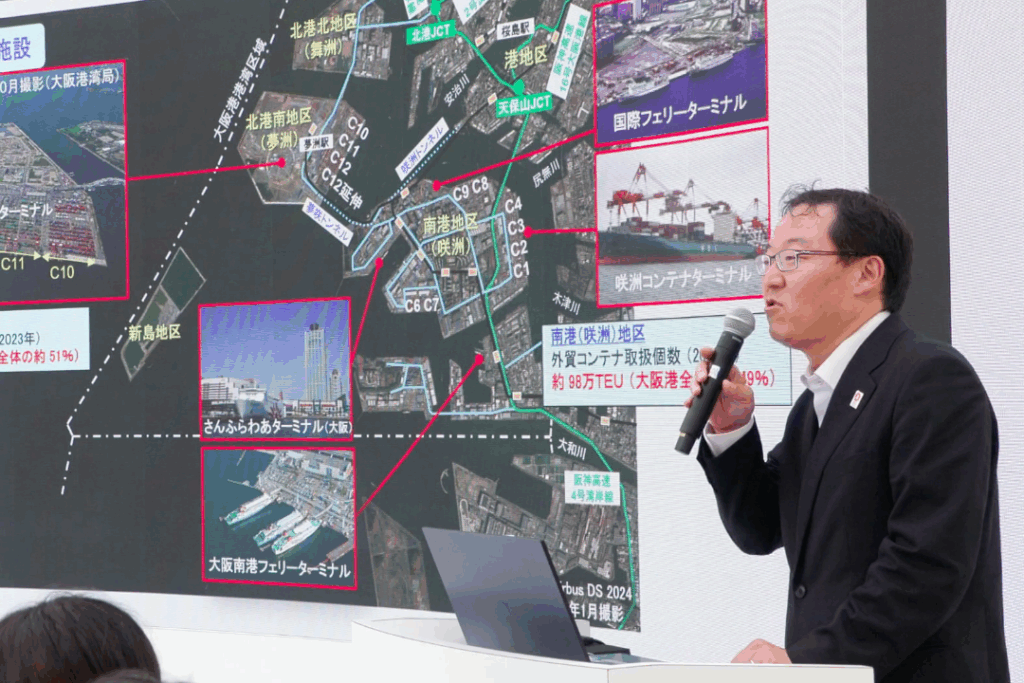

オープニングの挨拶の後は、国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 所長の伊藤 直樹氏が登壇。2030年の港湾をイメージしながら、観光や交通、物流、防災といった観点から港を活用する施策の重要性を提言しました。

ウォーターフロント開発における地域活性化~みなとオアシスとSea級グルメ~

第2部では、ウォーターフロント協会 専務理事 堀川 洋氏の、港町の情報ステーションとして全国の港周辺に点在する「みなとオアシス」についての説明に続き、みなとオアシス八幡浜みなっと みなと交流館 館長の木村 謙児氏と別府国際観光港みなとまちづくり協議会 会長の奥村 伸幸氏が、それぞれの地域の強みを活かした「みなとオアシス」の実例を紹介し、さらなる「みなとオアシス」の広がりと地域の活性化に期待が高まりました。

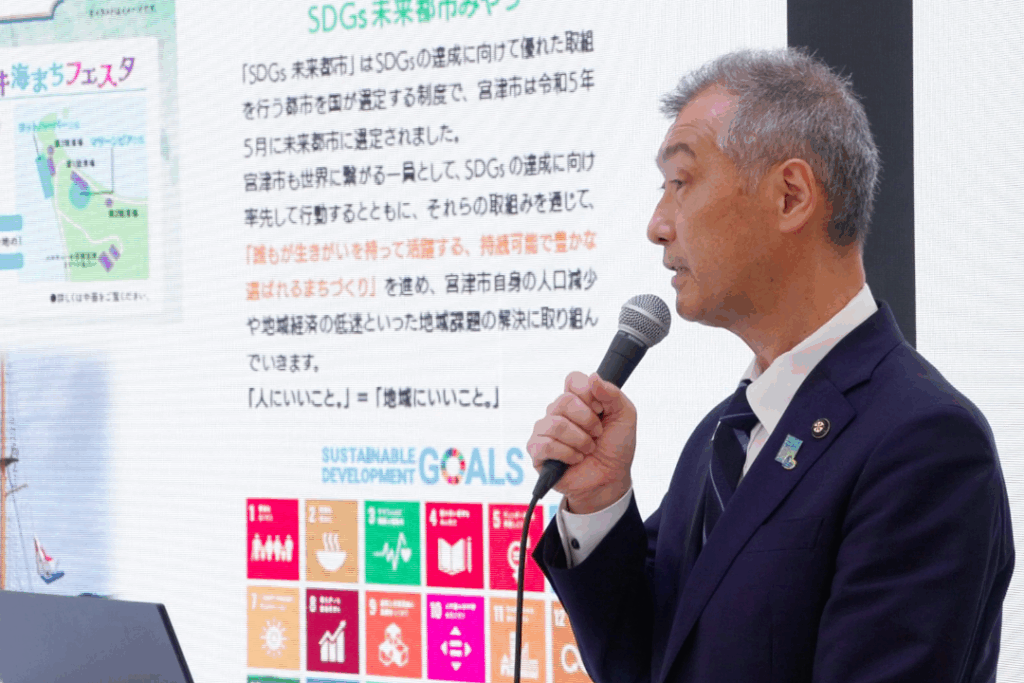

海の京都 宮津市のまちづくり

第3部では、京都府宮津市長の城﨑 雅文氏が登壇し、天橋立を中心に栄えてきた歴史と文化、その魅力を活かした賑わいづくりの施策を紹介。サスティナブルな観光地として環境や文化の保全活動にも力を入れ、天橋立の世界遺産登録に向けた持続可能なまちづくりや海の京都の魅力が溢れる港町への発展など、今後の展望を示しました。

大阪港 築港地域の再生に向けて〜クルーズ客船と再開発〜

第4部では、大阪港をテーマに、大阪港の歴史からクルーズ船の現状、築港地域の再開発について、公益社団法人大阪港振興協会専務理事の有田 正文氏が登壇。1,500年の歴史を持ち古代から国際貿易港として繁栄してきた大阪港の再生について、大阪港を支えてきた先人たちから学ぶべきだと述べ、今後の展開として、大阪港に来航するラグジュアリー船の有効活用のほか、外国人観光客に向けた質の高いおもてなしができる港を目指すことを強調するとともに、海遊館をはじめとした築港地域についても、さらなる再開発の必要性を訴えました。

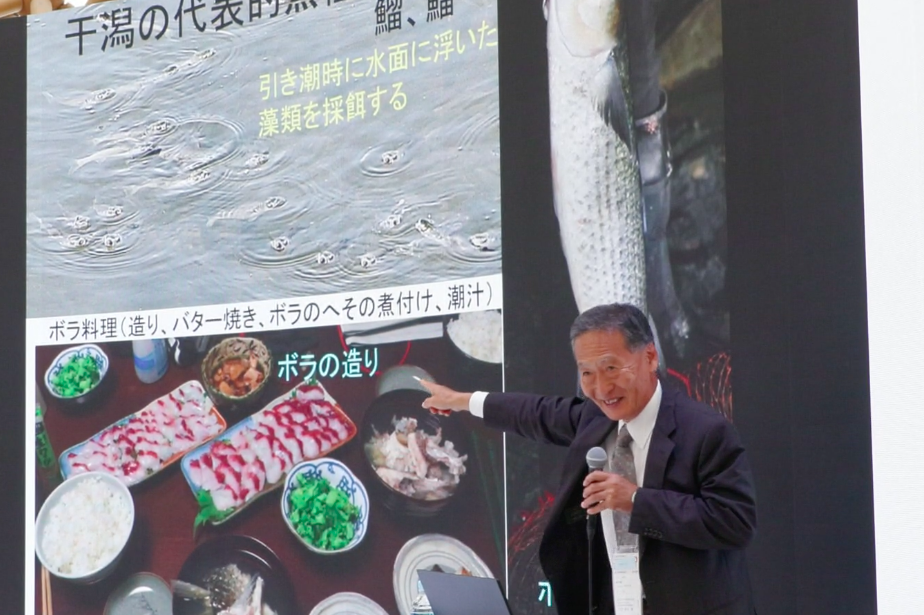

河川生態学からみた川と海

第5部では、大阪公立大学国際基幹教育機構 客員研究員・理学博士の竹門 康弘氏を招き、汽水域生態系の重要性や、港湾との関係についての講演を実施。塩水と淡水が混ざり合うことで物質の循環や生物多様性の機能を有する有境界の汽水域が、スズキやマハゼ、アユの仔稚魚などの生息域や繁殖の場として知られていること、繁殖時の生存率をあげるためには柔らかい土砂が必要で、浅瀬や干潟の再生が求められていることを延べ、市民に干潟を楽しんでもらうイベントや新たな干潟工事も手がけるなど、汽水域が今後も生き物にとってのオアシスであり続けるように精力的な活動をされていることを報告しました。

北前船プロジェクトにおける第二ゴールデンルート瀬戸内の重要性

1日目の締めくくりにはトークセッションが行われ、はじめに内閣府 地域活性化伝道師 みなとまちづくりマイスター大阪港の松本 英之氏が挨拶した後、更家 悠介と伊藤氏、城﨑氏によるトークセッションを行いました。

セッションでは、大阪から瀬戸内へと続くゴールデンルートを整えるためには、各地の港がお互い協力しあうことが不可欠だとの意見で一致。今後の団体間の連携の重要性についても期待を寄せました。

ゼリ・ジャパン海の万博プロジェクト実行委員会 活動報告-Day2

2日目となる5月18日(日)は、更家 悠介によるスピーチ、大阪市会副議長 大阪市議員の西 徳人氏と大阪市会議員 大阪維新の会の藤田 あきら氏の挨拶から講演がスタートしました。

住吉大社と航海~遣唐使船と北前船~

まず、住吉大社権宮司の加藤 司郎氏が登壇。古代からの海とのかかわりに触れました。住吉大社は、朝廷が遣唐使船を派遣する際に住吉大社を必ずお参りをしたこと、北前船に関わるあらゆる業種や地域の船主に信仰されてきたことなど、住吉大社が歴史のなかで、海と港の活性化において重要な役割を担っていたことについて述べ、今後も海を守る団体やその活動について、祈りを通じて協力をしていくと力説しました。

海づくりと人づくり

大阪市漁業協同組合の畑中 啓吾氏は、大阪湾で採れる魚のほか、朝市やイベント情報、大阪の栽培漁業・漁法について紹介。畑中氏は講演の中で、食や体験など身近なところから大阪湾について知ってもらうことで、環境を意識できる人々が増え、海の保全に繋がっていくことに期待を寄せました。

また、大阪市漁業協同組合 代表理事の北村 英一郎氏は、埋立地が非常に多い大阪湾では干潟や浅場の面積が減ってしまうため、稚魚の生息地が失われてしまう危険性が高まると訴えました。

大阪料理会 笹井 良隆氏は、江戸時代から生魚を安全に食べられるように、品質管理をしていた浪速の魚食文化について紹介。笹井氏は、お話の中で魚介の「旬」の大切さを伝えながら、季節に沿った漁業を行うことが資源保護にもつながると提言しました。

大阪市港区の現状と地域マネジメント

第1部の後半では、港地域マネジメント協議会 上田会長の挨拶の後、港区制100周年を迎えた大阪市港区長の山口 照美氏が、港区の概要や今後について紹介。

弁天町エリアから一般社団法人港まちづくり協議会大阪 評議員の近藤 啓太氏、朝潮橋エリアから角元 雄一氏、大阪港エリアから信野 雅代氏がそれぞれ登壇。人口増加や賑わい創出、再開発のための取り組みをそれぞれが話され、港の地域創生を進めていく様々な地域にとって事例を紹介しました。

大阪経済圏とつながる創造都市丹波篠山

港の活性化に関する講演が続いた後は、大阪経済圏とつながる丹波篠山の魅力をPR。兵庫県丹波篠山市長 酒井 隆明氏の挨拶に続いて、丹波篠山国際博実行委員長の小田垣 昇氏が、ロゴを模した被り物を被って登場。美しい農村の魅力を発信し、地域創生のモデルとして全国の農村を元気にする丹波篠山国際博実行委員会の活動について説明しました。

また、兵庫県丹波篠山市役所 観光交流部 部長の波部 正司氏が、丹波篠山市の概要を説明。連携協定を結んだ公益社団法人大阪観光局の統括官 田中 嘉一氏は、美食の経験価値を提供していく美食街道構想について言及しました。食の聖地として活動を進める丹波篠山の美味しい牛肉について、神戸経済同好会の田中 克一氏が発表。田中氏は、丹波篠山のブランドを生かした地域創生の力は、今後も日本の原風景維持に寄与していくと語りました。

港まちづくりとアートの重要性

京都市立芸術大学 名誉教授の池上 俊郎氏から、アートと自然溢れる豊かな港のまちづくりについて講演。港町は、古くから親水空間であり、ストレスフリーな心地よい場所として機能してきたこと、町に点在する機械や設備を美しいアート作品に変えたり、環境美学として植物や海と連携させた町をデザインしたりなど、自らが携わったまちづくりを例にアートの必要性を紹介し、精神的な豊かさが持続可能な社会をもたらし、芸術と共に海が持つ豊かさを受け止め保全することで、港町の発展を未来の人々につなげていくことの重要性を主張しました。

みなとオアシス大阪港・天保山における港を中心としたまちづくり

内閣府 地域活性化伝道師 みなとまちづくりマイスター大阪港の松本 英之氏が、2日間開催されたイベントのラストを飾りました。松本氏は、海と山の恵み、そこで働く漁師や猟師を通して活性化を考えることが、まちづくりの基本になってくると語り、2日間にわたって講演した多くの登壇者のまちづくりビジョンを総括。

大阪を豊かにすると日本が良くなるとの考えから「大阪が元気でないとアカン」と強調する松本氏は、最後に多くの方へ協力を呼びかけ、港まちづくりDayを締め括りました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#034】万博からはじまる地方創生PROJECT -日本の再生は港から- Day1(ZERI JAPAN/一般社団法人港まちづくり協議会大阪)

【#035】万博からはじまる地方創生PROJECT -日本の再生は港から- Day2(ZERI JAPAN/一般社団法人港まちづくり協議会大阪)