9月15日(月)〜21日(日)にわたり「BLUE CHALLENGE 2025」を開催しました。BLUE OCEAN DOMEを支える企業が、海洋プラスチックの回収や水産資源管理、ブルーカーボンの普及、観光創出、次世代教育まで多彩なテーマを議論し、多角的な視点から持続可能な豊かな海を守るための資源循環やサスティナビリティの最前線を紹介しました。

Blue Commons

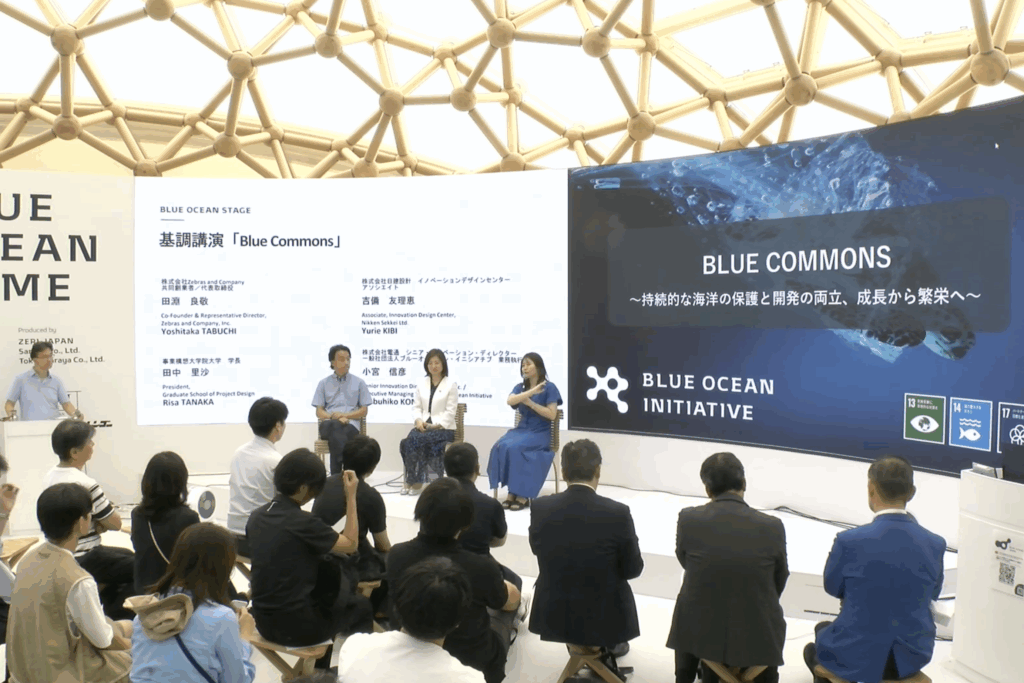

初日は「Blue Commons」と題して、基調講演と企業講演を開催しました。基調講演には、株式会社Zebras and Companyの田淵 良敬氏、事業構想大学院大学の田中 里沙氏、株式会社日建設計の吉備 友理恵氏が登壇。それぞれが抱える課題を共有財産=コモンズとして捉え、ゼブラ企業、事業創出を担う教育機関、都市づくりを進める建築会社の立場から、公益性と事業性の両立を目指すアプローチが語られました。

また、企業講演では、レンゴー株式会社の古田 拓氏、大和ハウス工業株式会社の能村 盛隆氏、サラヤ株式会社の平田 善彦氏が登壇し、BLUE OCEAN DOMEと縁の深い企業として、それぞれの取り組みを紹介しました。パビリオンの建築に携わった古田氏と平田氏は、内装・外装素材や施工時の工夫を中心に解説。さらに、平田氏は環境に配慮した製品や取り組みについて紹介し、BLUE OCEAN DOMEでの体験を通じて、未来の海に想いを向けるきっかけとなっていることを願っていると語りました。

海洋プラスチックの回収と再資源化の加速

2日目は「海洋プラスチックごみ」をテーマに、産官学と企業が一堂に会し、現状と解決への道筋を共有しました。

キーノートセッションでは、ツネイシカムテックス株式会社の坂本 裕尚氏、佐賀県政策部の小山 由希子氏、大谷大学の鈴木 寿志氏が登壇。日本の海岸に流れ込むプラスチックごみの実態を示し、処理・再資源化の現状を解説した上で、地域に根ざした解決策を提示しました。

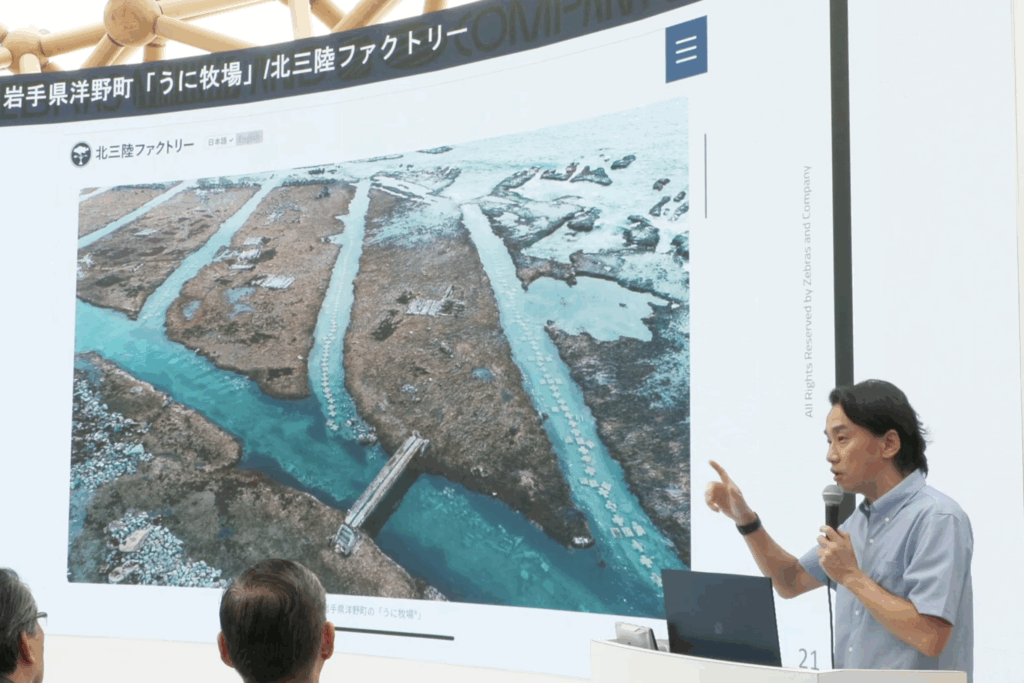

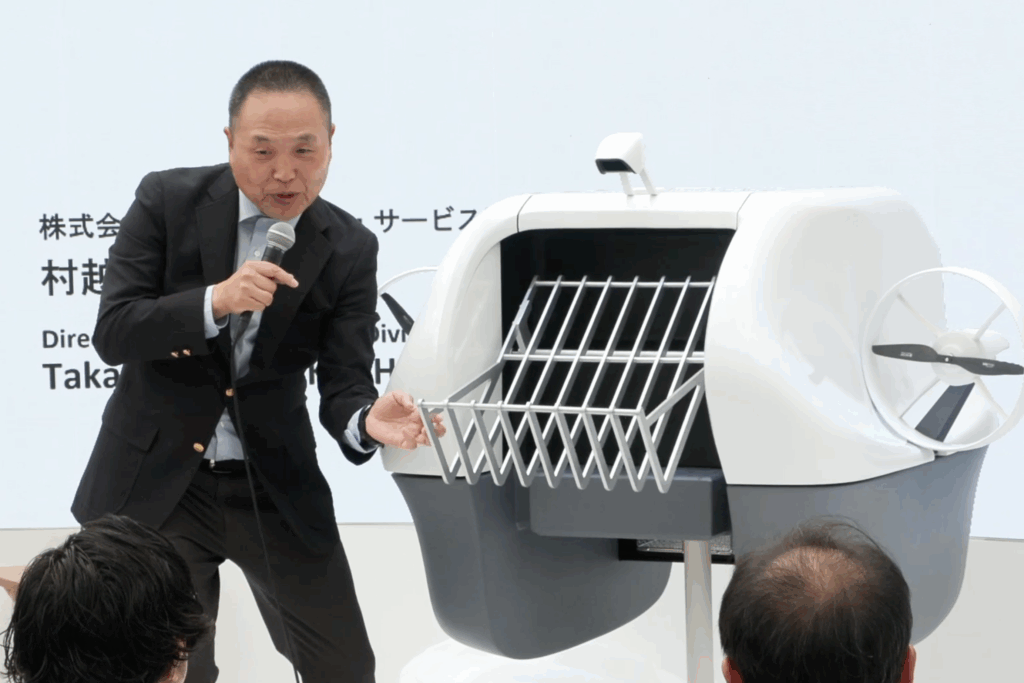

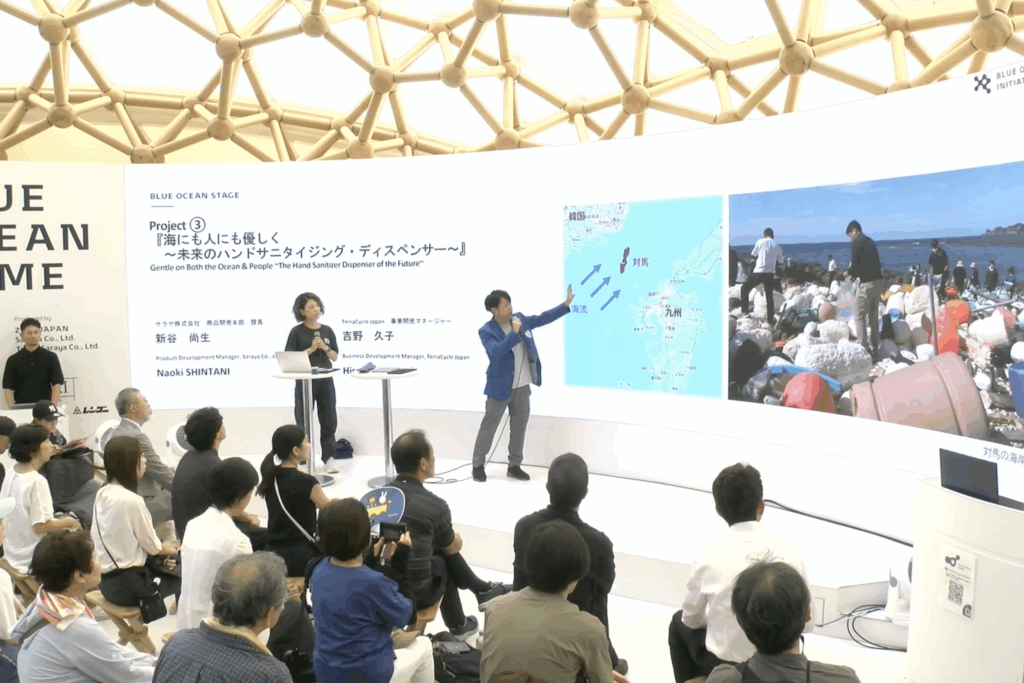

続くセッションでは、多様な企業がそれぞれの取り組みを紹介しました。まず、株式会社ダイフクの松田 靖氏と株式会社ピリカの村越 隆之氏が、AIを搭載した自動回収ロボットやごみ分布を可視化する技術を発表し、2050年までに海洋プラスチックごみの追加流出ゼロを目指す可能性を語りました。また、ヤマハ発動機株式会社の臼井 優介氏と、株式会社ごみの学校の寺井 正幸氏は、それぞれが開発したビーチクリーン器具を紹介。さらに、サラヤ株式会社の新谷 尚生氏と、TerraCycle Japanの吉野 久子氏は、公衆衛生分野やIOTなどの最先端技術を取り入れた手指消毒ディスペンサーの製品開発について解説しました。

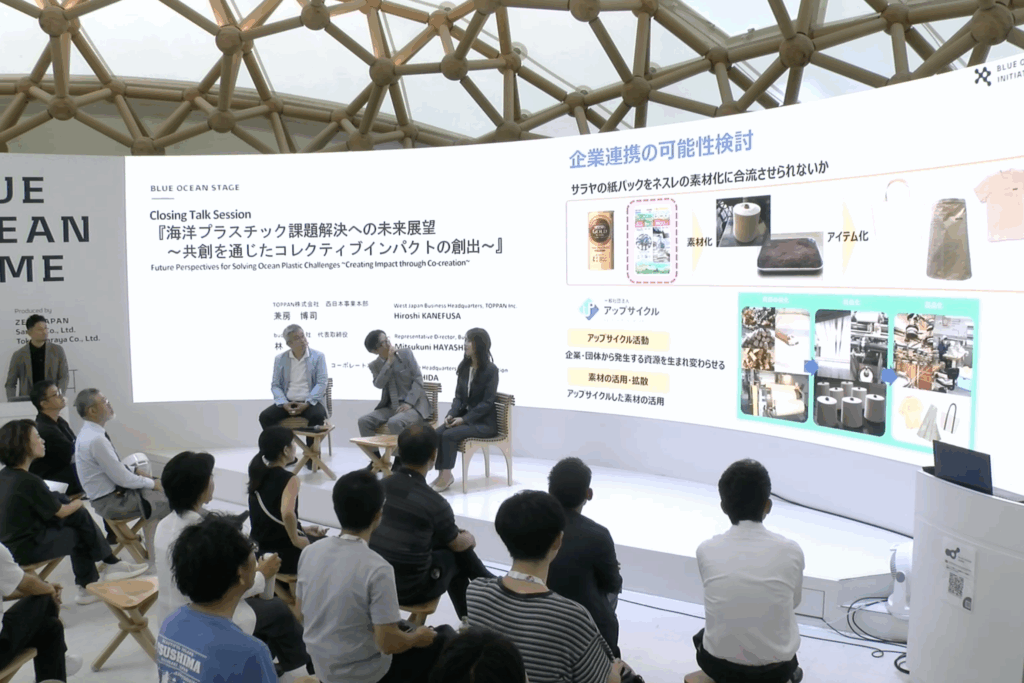

クロージングセッションには、TOPPAN株式会社の兼房 博司氏、buoy株式会社の林 光邦氏、アスクル株式会社の肥田 あかね氏が登壇し、海洋プラスチックの回収や再資源化への具体的な事例を紹介しつつ、持続可能な海に向けた未来の解決策について言及しました。

水産資源管理とサプライチェーンの進化

「水産資源管理とサプライチェーンの進化」がテーマとなった3日目は、公益財団法人WWFジャパン IUU漁業対策の植松周平氏が登壇し、水産資源の枯渇や違法・無報告・無規制(IUU)漁業による被害が拡大する中で、科学的な資源管理とトレーサビリティ(流通履歴追跡)の重要性を言及しました。

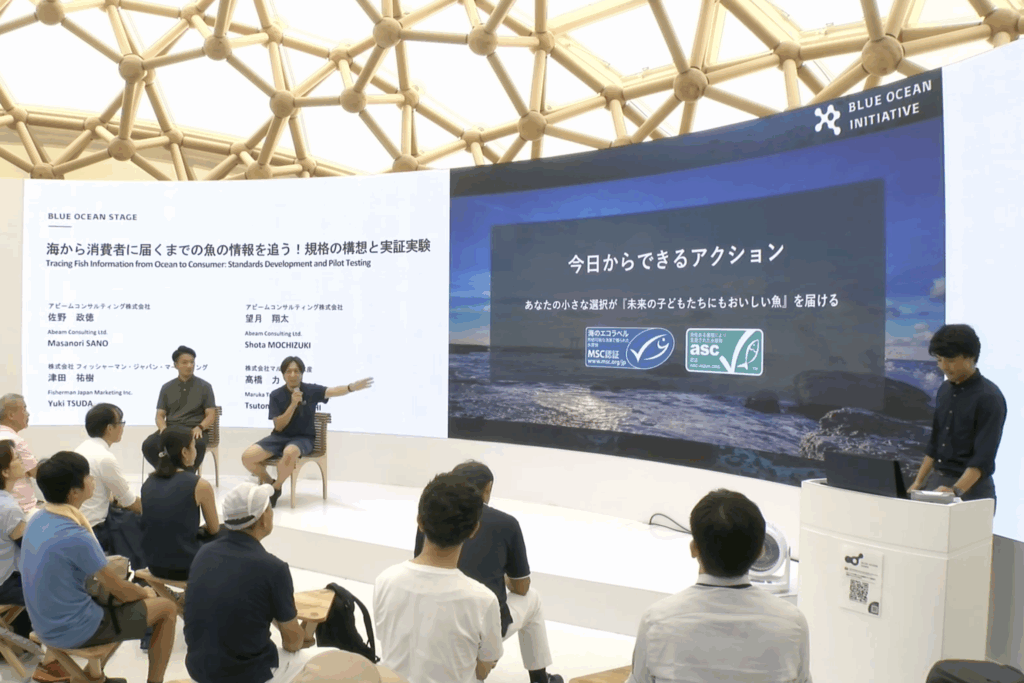

続くセッションでは、アビームコンサルティング株式会社の佐野 政徳氏・望月 翔太氏、株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティングの津田 祐樹氏、株式会社マルカ髙橋水産の髙橋 力氏が登壇。認証ラベルの認知の普及など、持続可能な漁業に向けた具体策を紹介しました。

さらに、実証実験を通じて、漁獲から消費まで魚の来歴を明確にする仕組みが進められていることも発表し、参加者に「正しく獲られた魚を選び支えることが未来を変える一歩」と呼びかけました。

最終セッションでは、サラヤ株式会社の木原 綾大氏、株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティングの津田 祐樹氏、COTS COTS LTDの清水 政宏氏が登壇。生産地から消費者まで魚を安全に届ける冷凍技術を活用した資源保全の仕組みや、アフリカでのコールドサプライチェーンへの挑戦、魚食文化づくりの事例が紹介され、さらに今後の日本展開に向けた取り組みについて語られました。

ブルーカーボンの普及促進と産業の創出

4日目は「ブルーカーボンの普及促進と産業の創出」をテーマに、海を守るための多様な取り組みを発表しました。

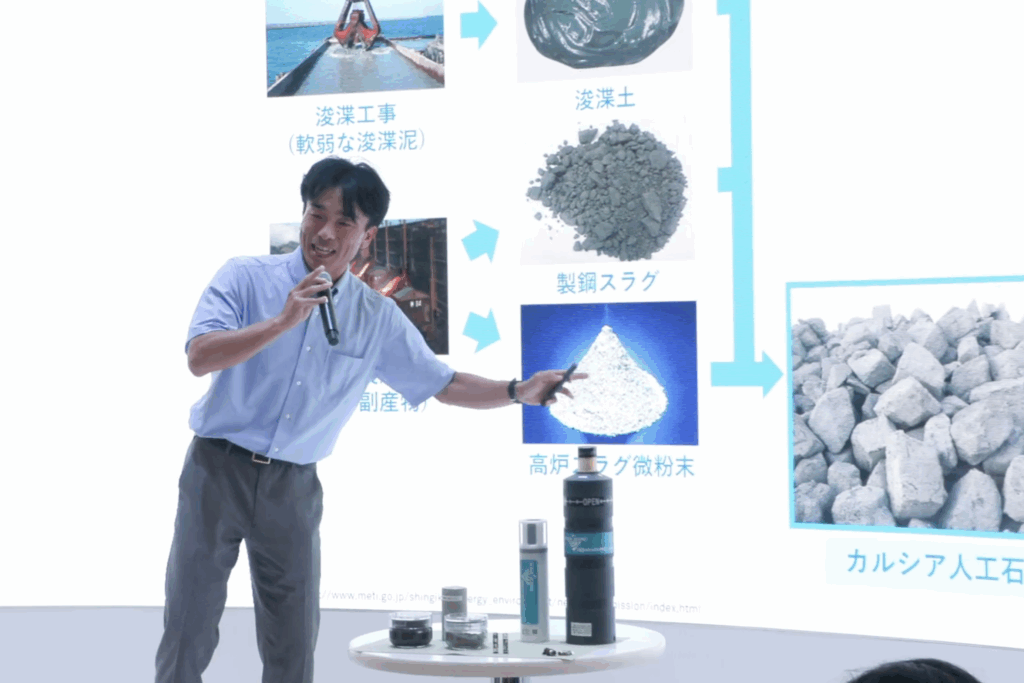

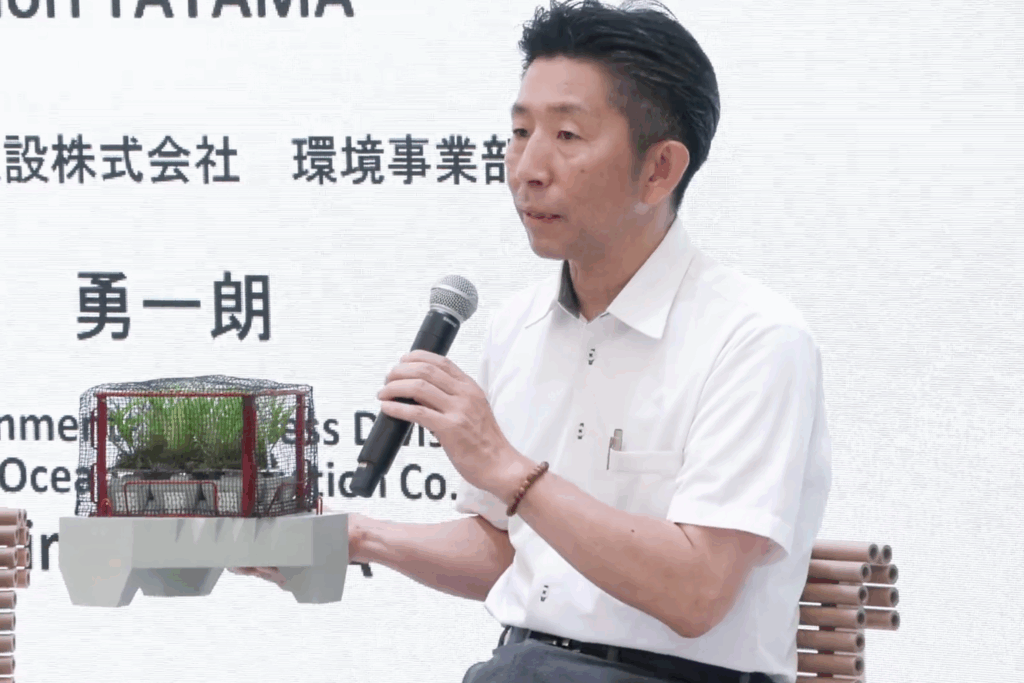

「藻場をつくる:育てる」を掲げ、株式会社WMIの伊藤 慶子氏、レンゴー株式会社の吉田 香央里氏と、住友大阪セメント株式会社の久恒 成史氏、オールサム有限会社の遠藤 京氏、一般社団法人マリンハピタット壱岐の田山 久倫氏、五洋建設株式会社の田村 勇一朗氏、株式会社アクアサウンドの宮城 亜紀氏、株式会社イノカの竹内 四季氏が登壇し、磯焼けの現状や海の課題を踏まえつつ、各分野で進める藻場再生に対する活動の実例を語りました。

さらに、竹内氏、久恒氏、田山氏、田村氏の4名によるトークセッションを実施し、藻場再生の活動を継続する意義や、個々の試みを繋げることで広がる可能性について議論を交わしました。

「海からの観光」の新事業創造と地域創生

5日目の「海からの観光の新事業創造と地域創生」では、4日目に登壇した田山氏をはじめ、buoy株式会社の小林 輝星氏、株式会社III Threeの森谷 悠以氏の3名で、地域や環境の課題に向き合う事業を紹介し、漁業や水産業以外の事業に携わる若者たちも、豊かな海を持続させるために多様な工夫をしていることを示しました。

続いて、Fisherman Japanの鈴木 修氏、株式会社dotsの片野坂 浩二氏、静岡県経済産業部水産・海洋局水産振興課の中村 永介氏は、プラットフォーム「海業マッチングサービス」を解説。その仕組みと「海業」の考え方を示し、網代漁港(熱海市)、仁科漁港(西伊豆町)、焼津漁港(焼津市)での事例を紹介し、今後も漁業者と民間企業のマッチングに注力し、持続可能なビジネスモデルの構築を目指すとともに、前向きに活動を広げていく姿勢を示しました。

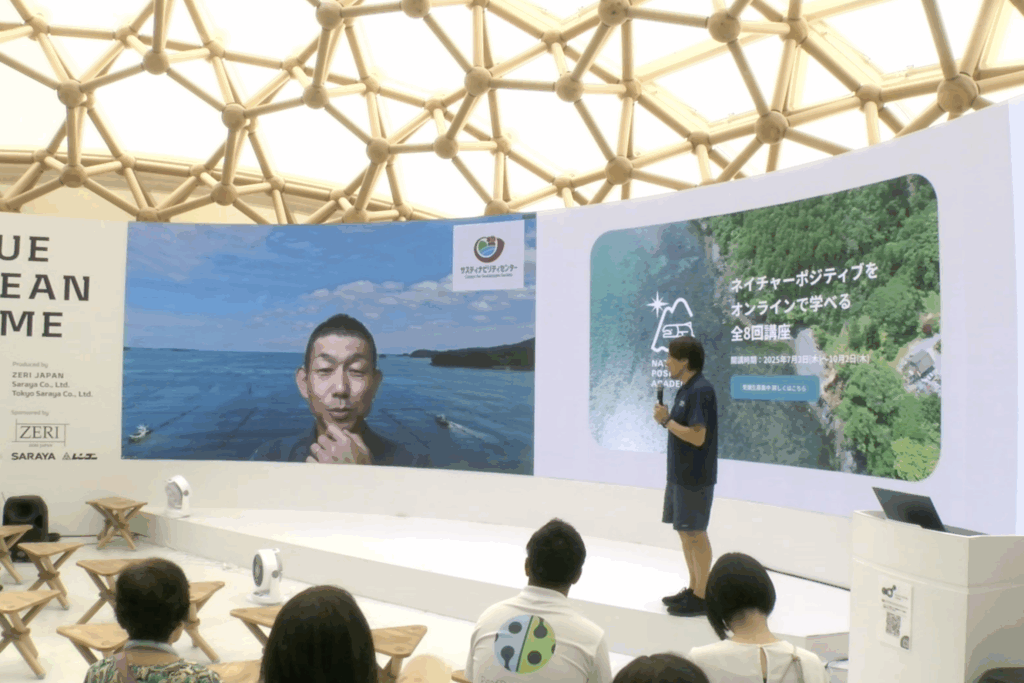

Fisherman Japanの津田 祐樹氏と、一般社団法人サスティナビリティセンターの太齋 彰浩氏は、現在大きな課題となっている生物多様性の損失に言及。損失を食い止め、回復軌道に乗せて自然が豊かになる状態を目指す「ネイチャーポジティブ」の考え方を紹介し、これからの地域創生に欠かせない重要な視点であると強調しました。

海洋保全を加速させるコミュニケーション

最終日は「海洋保全を加速させるコミュニケーション」をテーマに、海の課題を社会と繋ぐ新たな取り組みを紹介しました。

ハーチ株式会社の大石 竜平氏は、「海と、笑おう」を掲げ、深刻な現状を伝えるだけでなくポジティブに仲間を増やす重要性を強調。感謝の気持ちを巡らせる「ThankBlue」や、海洋プラスチックを再生素材に用いた「UMI-EMA(海恵馬)」などのプロジェクトを紹介しました。株式会社REMAREの颯田 夕貴氏・増田 渚氏は、UMI-EMAの制作を担当し、完成に至るまでのプロセスの解説を担当します。

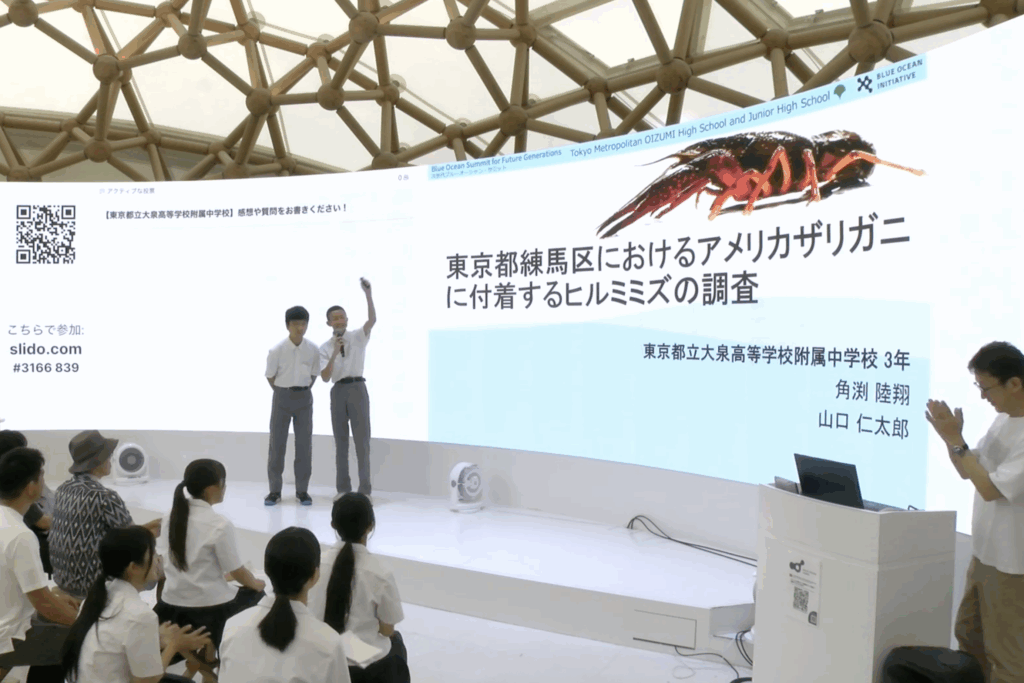

さらに、一般社団法人Think the Earthの上田 壮一氏が登壇し、全国の小中高生が探究学習の成果を発表する「次世代ブルーオーシャンサミット」を開催。当サミットには、全国から7校(聖ドミニコ学園小学校、唐津市立名護屋小学校、三重県四日市市立西朝明中学校/福島県立小名浜海星高等学校、東京都立大泉高等学校附属中学校、佐賀県立唐津西高等学校、早稲田佐賀高等学校)が参加しました。

締めくくりには、フェリックス・パートナーズ株式会社の木暮 淳子氏、大石氏、上田氏の3名が全体を振り返り、子どもたちの自由な発想と熱意が未来の海を守る大きな力になることへの期待を示しました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#119】Blue Commons(ZERI JAPAN/⼀般社団法⼈ブルーオーシャン・イニシアチブ)#EXPO2025

【#120】海洋プラスチックの回収と再資源化の加速(ZERI JAPAN/⼀般社団法⼈ブルーオーシャン・イニシアチブ)#EXPO2025

【#123】水産資源管理とサプライチェーンの進化(ZERI JAPAN/⼀般社団法⼈ブルーオーシャン・イニシアチブ)#EXPO2025

【#124】ブルーカーボンの普及促進と産業の創出(ZERI JAPAN/⼀般社団法⼈ブルーオーシャン・イニシアチブ)#EXPO2025

【#125】「海からの観光」の新事業創造と地域創生(ZERI JAPAN/⼀般社団法⼈ブルーオーシャン・イニシアチブ)#EXPO2025

【#127】海洋保全を加速させるコミュニケーション(ZERI JAPAN/⼀般社団法⼈ブルーオーシャン・イニシアチブ)#EXPO2025