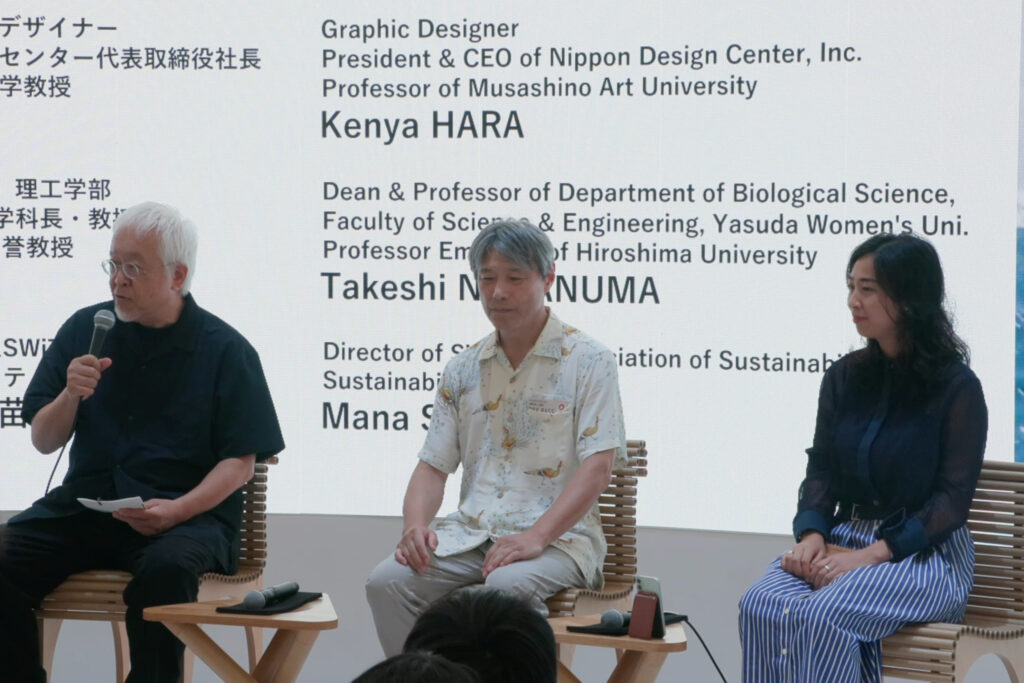

8月16日(土)、BLUE OCEAN DOME総合プロデューサーの原 研哉氏、安田女子大学 理工学部 生物科学科 学科長・教授で辺境生物学者の長沼 毅氏、一般社団法人SWiTCH代表理事でサステナビリティ・アドバイザーの佐座 槙苗氏によるトークイベントが開催され、異なる世代と専門分野の視点から、海の現状と未来、そして一人ひとりが果たすべき役割について議論が交わされました。

イベントの冒頭で、長沼氏は、牡蠣養殖業者が山に木を植える「森は海の恋人」運動を立ち上げた故・畠山 重篤氏の活動を紹介し、山と海の循環の大切さを説きました。また、深海ごみ問題を取り上げた長沼氏は、「すでに生態系の一部となったごみは無理に回収すべきでない。むしろこれ以上捨てないことが重要」と強調。深海での観察経験を交えながら、「プラスチックは新たな生態系“プラスティスフェア”を生み出している」と自然のしなやかな適応力と人間の責任を同時に指摘しました。

一方で、ガラパゴス諸島での体験を例に、「200年で人間の倫理は大きく進歩した。生物保護への姿勢は確実に変わっている」と語り、「人類はもっと良い生き物になれる」という未来への希望を提示しました。

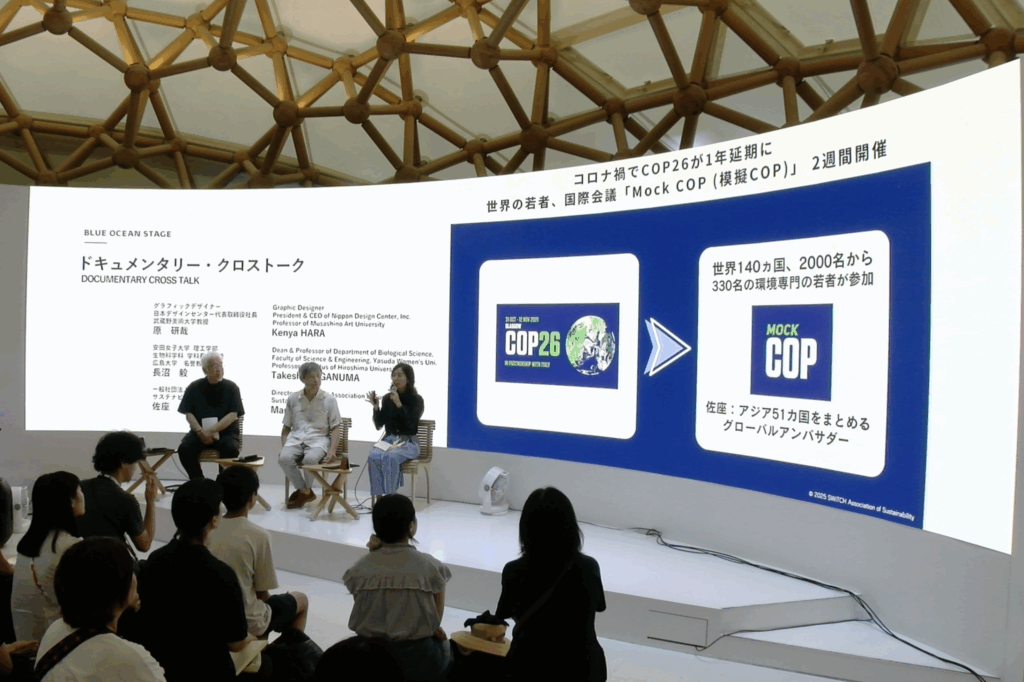

次世代代表として登壇した佐座氏は、気候変動問題に対する若者世代の取り組みを紹介。「模擬COP」を通じ、世界各国の若者が気候変動教育を政策に反映させる取り組みを主導したことを報告し、ユネスコが学校カリキュラムのグリーン化を進める契機となったと語りました。さらに、地球温暖化の影響として島嶼国の水没や、日本国内での異常気象を具体的に示しながら、「私たちの日常の普通が脅かされている」と強調し、一人ひとりのサステナブルな行動が世界を変える力を持つと訴えました。

クロストークの後半では、AIの発展がもたらす社会の変化や、民主主義社会における環境政策の難しさなど、多岐にわたるテーマが議論され、最終的に「私(I)」の視点から「私たち(We)」へ、そして人間だけでなく地球全体の生命を含めた「地球のウェルビーイング」を考えることが重要だと示しました。

長沼氏の「長期的に見れば人間は進歩している」という科学的知見と、佐座氏の「今この瞬間に行動が必要」という実践的行動が対比的に示された今回のクロストークの最後に、原氏は、その両面の視点が海と人間の未来を考える上で不可欠であると結論付けました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#096】ドキュメンタリー・クロストーク(ZERI JAPAN)