7月14日(月)からの1週間は「Blue America」と題し、米国を拠点とするBlue Harmony Foundation(ブルーハーモニー財団)による映像作品「Waves of Change Quiz Loop」が上映されたほか、7月16日(水)には各国の専門家による、海洋保全や気候変動への対応策、日米連携の事例など多彩なテーマの講演とトークセッションが行われました。

グローバルブルーエコノミーを支える新たな挑戦の海 /私たちの青い地球を守る:デジタルツインとAIが変革する海洋と気候への取り組み

7月16日(水)10時より行われた講演で、EarthX グローバルサイエンス・テクノロジーディレクターのシドニー・サーストン氏は、持続可能性と経済的機会の両立を訴えました。同氏は、海洋保護は「海を愛することから始まる」と強調し、気候変動が私たちの惑星に与える影響と、科学がいかに解決策を提供できるかについて語りました。

続いて登壇した海洋・気候研究の第一人者、スワディン・ベヘラ氏は、世界中で激化する極端な気象現象に言及。ベヘラ氏は、デジタルツインやAIなど最先端技術を活用した海洋・気候アクションの最前線について解説しました。

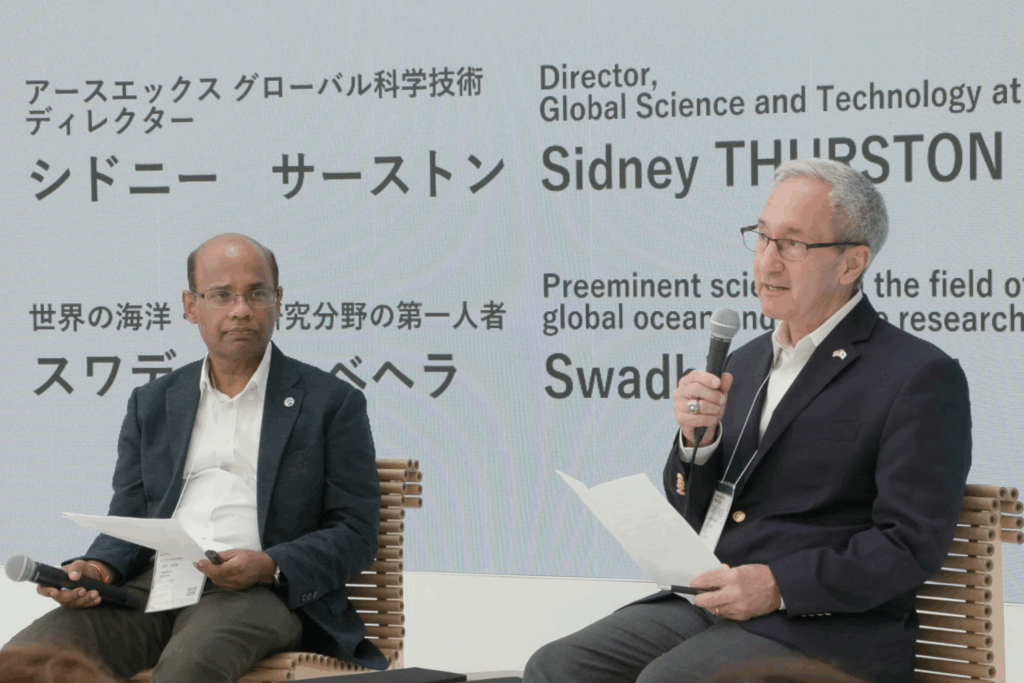

サーストン氏とベヘラ氏によるオーシャンサイド・ディスカッションでは、海面上昇、海洋酸性化、サンゴ礁の白化、魚群の移動など気候変動が海洋に与える影響に適応するため、米国と日本の具体的な取り組みについて議論しました。また、トークセッションの中で、海は食料源であり、酸素の50〜80%を供給していること、そして降雨によって農業を支えていることなど、海が私たちの生活にいかに不可欠であるかをデータで示しました。

海を守る力はあなたに:一人ひとりが起こす変化

次に講演に登壇したブルー・ハーモニー財団の共同創設者 ピーター・ギノッソ氏は、プラスチック削減や持続可能な消費行動、日常生活でのエネルギー選択など、個人が取り組める具体的な行動例を提示し、それらが連鎖して社会全体の変化を引き起こす可能性を強調しました。講演では、海洋保全という大きな課題に対して、国家や企業の政策だけでなく、一人ひとりの行動が持つ意味と影響力に焦点が当てられました。

プラスチック回収作業で地球の海を再生する:OVIの挑戦/日米のプラスチックごみ対策を語る メアリー・クロウリー × 更家悠介

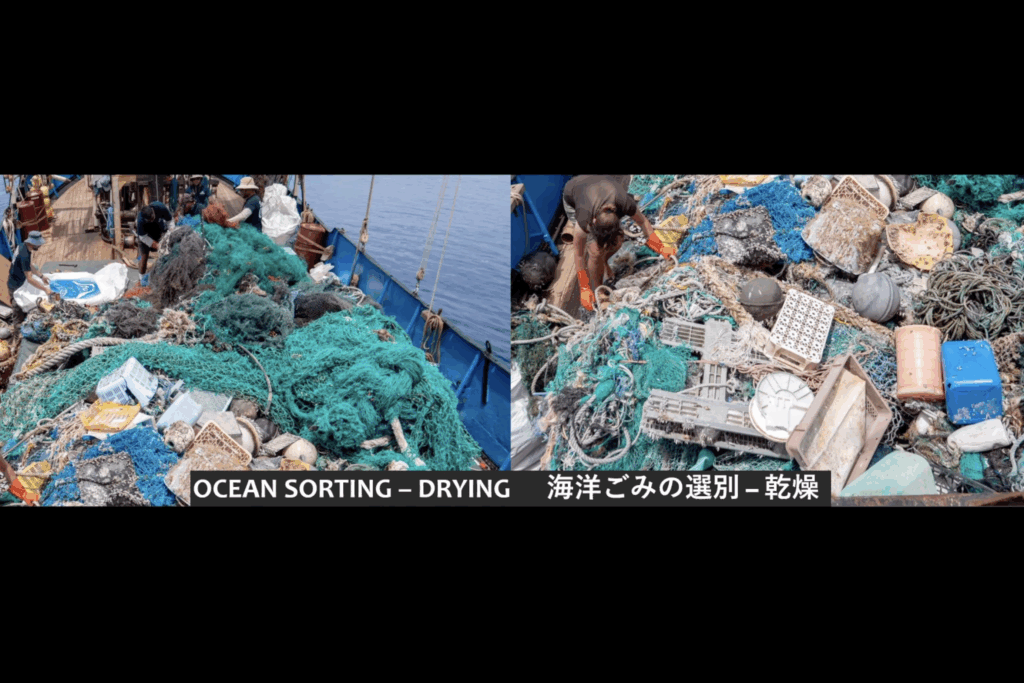

14時からの講演では、Ocean Voyages Inc.の創設者兼社長であるメアリー・クロウリー氏が登壇し、海洋のプラスチック汚染問題についてトークを展開。クロウリー氏は、幼い頃からセーリングを通じて海への深い愛情を育んできた自身の経験を語り、海洋プラスチック問題の深刻さを訴えました。講演内では、「このままでは2050年までに海のプラスチックの重量が魚の重量を上回る」という国連の予測を紹介し、一刻も早い対策の必要性を強調しました。

後半には、クロウリー氏とZERI JAPAN理事長 更家悠介によるトークセッションが行われ、更家悠介は、海に流れ込む膨大なプラスチックごみや、一部の富裕層が資源から利益を得ながら汚染に関心を持たない現状に触れ、解決策の必要性を問いました。

これに対し、クロウリー氏は、教育を通じて人々が問題と解決策を信じるようになるにつれて、資金が集まり、行動が広がると述べ、裕福な寄付者や、その友人たちが活動に興味を持つ事例を紹介し、海の再生が可能であることを広く知らしめることが重要だと訴えました。

イベントの最後には、ギノッソ氏が海洋汚染対策への献身、ゴーストネットを追跡する革新的な技術開発、持続可能な政策提唱といったクロウリー氏の多大な功績を称え、ブルーハーモニー財団から「Waves of Change功労賞」を授与しました。クロウリー氏はサプライズの受賞に驚きと喜びを表し、海の未来を守る活動を続ける重要性を改めて語り、感謝を伝えました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#072】Blue America(Blue Harmony Foundation)

【#073】Blue America(Blue Harmony Foundation)