7月11日(金)〜12日(土)の2日間、「ブルー・チャイナ:海洋保全と循環経済」をテーマに、中国を拠点に活躍する研究者や企業、団体の代表者が登壇しました。海洋保全や資源循環、地域社会との連携など多角的なテーマで発表と議論が交わされ、持続可能な海洋の未来に向けた課題と可能性を探る場となりました。

日中企業共同による海洋持続可能性の未来動向と実践 Day1

前半のセッションでは、SHEROプロジェクトの共同創設者である劉安奇氏が開幕の挨拶を行い、女性イノベーションや起業家精神を支援する「SHEROイニシアチブ」の紹介をしました。「SHEROイニシアチブ」は、気候変動や海洋の健全性といった世界的課題に取り組んでいます。世界で年間3〜6兆ドル規模、3億人以上の生活を支える海洋経済は、気候変動・乱獲・汚染で危機的状況であることから、中国では環境課題解決のためにエコツーリズムやエコ漁業を推進し、経済成長と環境保全の両立を図っています。 また劉氏は、さらなる海洋経済の発展に中国と日本との協力関係が極めて重要であることを主張しました。

続いて登壇したフォーミュラコンサルティング パートナーの阿礼健太郎氏は、香港を拠点とするSHEROと株式会社SARAYAの協働事業を繋ぐプロジェクトに尽力しています。異文化間のビジネス協働では「共通の目的を持つこと」が成功の鍵であると語り、今回の出会いを一過性にせず、今後の行動に繋げる重要性を訴えました。

さらに博士・LeapFiveテクノロジー創始者、CEO兼CTOを務める江朝晖氏は、テクノロジーを活用した持続可能なエネルギー利用と環境保全に焦点を当てました。講演では、風力タービンにセンサーを埋め込み稼働状況を監視するIoTソリューションや、ウニの人工肥育を循環資源で行う実験、日本の科学者による再利用モデルなど、具体的な事例を紹介。「企業戦略としての持続可能性」を実行する試みとして注目を集めました。

初日の前半を締め括ったのは、曹宝記持続的開発責任者の陳志偉です。陳氏はアジア太平洋地域全体の海洋探査ミッションについて、インドネシアでのミッションを例に自社の海洋に関する取り組みを報告しました。世界で最も豊かな水中生物多様性を持つ地域であるインドネシアでは、保護計画を立てるために現状を把握することが重要です。また、インド洋大津波以降の海底の変化を調査し、活発な断層活動のリスクをマッピングするなど、地震災害軽減への貢献を目指していると語りました。

午後のセッションでは、まず香港城市大学 海洋汚染国家重点実験室の晏萌教授が登壇し、香港沿岸に分布する「長い棘を持つウニ」の過剰増殖によるサンゴ礁破壊の実態と、それを緩和するための研究を発表しました。晏氏は、日本やノルウェーなどの事例を参考に、人工肥育の実験や香港市場で入手可能な8種類の食品を用いた養殖試験を通して、「食品廃棄物削減」「サンゴ礁保護」「新しい持続可能な漁業モデル」と3つの効果が期待できると強調しました。

続いて、Ocean Scavenger Program 事務局長であり旅行業にも携わる王晓涵氏が、マレーシアやインドネシア沿岸で暮らす海洋民族・バジョー族の現状を報告しました。バジョー族は、観光開発と廃棄物流入による漁業資源の減少で生活が困窮し、陸上でも法的地位を持たないため教育や医療からも排除されていると指摘。現地で進む学校設立や教育支援の取り組みを紹介し、「教育だけが貧困の連鎖を断ち切れる」と訴えました。

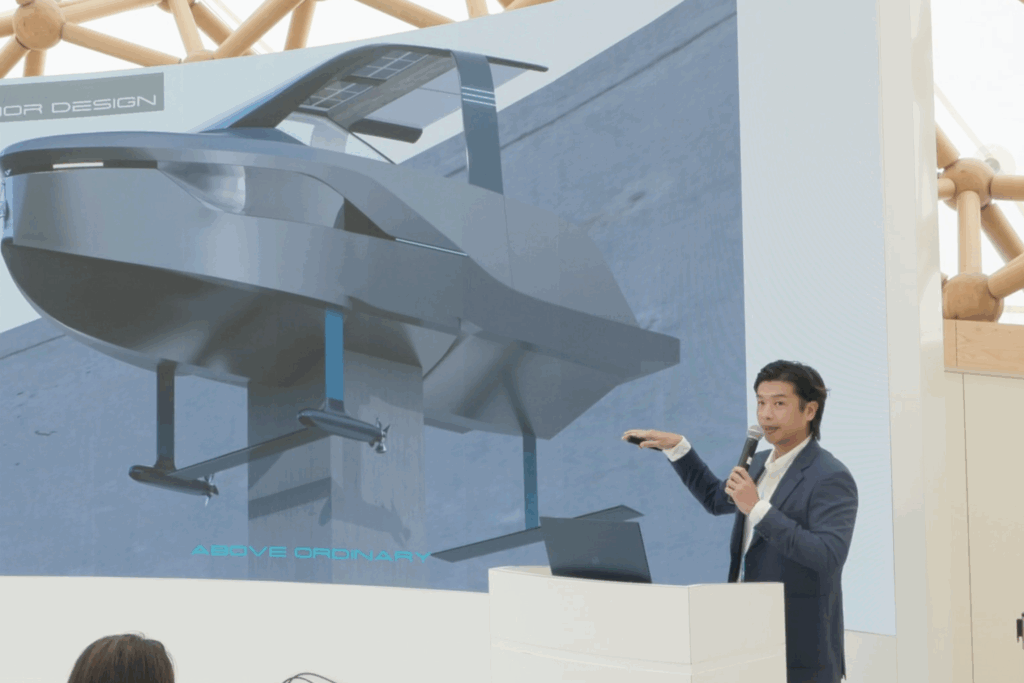

さらに、ブルー・ウィンド・オーシャン(深圳)テクノロジーの王岷岷氏が、次世代ゼロエミッション船舶の開発を発表。船体に水中翼(ハイドロフォイル)を設置し、水の抵抗を約70%削減することで、CO2排出ゼロを実現しながら高速・長距離航行を可能にした「飛ぶ船」のプロトタイプを解説しました。

初日を締めくくった更家悠介は「道徳なき経済は腐敗である」との考えを提唱し、環境と経済の両立を説きました。対馬でのプラスチックごみ回収やモーリタニアでのタコ漁業支援など、現場に根ざした活動を報告。渋沢栄一や二宮金次郎、ガンジーの思想を引用し、「利益を上げながら社会を良くする」実践の重要性を述べました。

日中企業共同による海洋持続可能性の未来動向と実践 Day2

2日目は、香港城市大学エネルギー環境学院院長の梁美仪氏が登壇し、牡蠣を活用した海洋環境再生プロジェクト「オイスターSOS」について講演しました。梁氏は、牡蠣が単なる食用としてだけでなく、水質浄化や生物多様性の促進、さらには波のエネルギーを吸収する「エコシステム・サービス」を提供することを明らかにし、「牡蠣殻を投入した場所では、9か月で牡蠣の数が70%増加した」との研究成果を報告しました。さらに、宗教団体と連携して海の浄化活動を推進した事例や、市民科学を取り入れた学びの場づくりにも言及。牡蠣を媒介とした生態系保全が、単なる環境活動にとどまらず、市民参加型の社会運動へと広がっていることが示されました。

続いて、NetEase「Hello, ESG」コラム編集長の麦芷洋氏は、中国におけるESG経営の最新動向と企業実践を紹介しました。NetEaseが運営する「Hello, ESG」は、企業・組織・個人の洞察を行動へと変えるプラットフォームで、社会課題と企業活動をつなぐ役割を担っています。講演では、中国企業が本業を通じて社会課題の解決に貢献している具体例を示したほか、企業の取り組みが環境保護にとどまらず、多様性や公平性、特に女性の社会的貢献を高める活動にも広がっていることを強調しました。加えて、「Hello, ESG」では日本のローソンや三井住友銀行へのインタビューも実施し、日中間での先進的な知見の共有を進めていることを発表。さらに、登壇者同士がエコな贈り物をリレー形式で手渡す「グリーンリレー」企画が紹介され、ESGの理念を日常的に体感するユニークな試みとして注目を集めました。

午後からのセッションでは、株式会社フューチャー・ミッションズ創設者の李漢琨氏が登壇し、藻類がもたらす革新的な可能性について言及しました。藻類は、炭素を効率的に吸収し、化石燃料に代わる生分解性の代替素材を生産する「小さな化学工場」です。李氏は、藻類から作られたハイドロゲルやプラスチックによって、医療や包装など多様な産業を変革していく未来が、環境問題解決への新たな道筋であることを示唆しました。

クロージングでは、初日のモデレーターを務めたSHEROイニシアチブ ディレクターのダニエル・ユー氏が登壇。「この2日間は単なる知識の共有にとどまらず、多様な分野の人々が繋がり、行動を起こすためのプラットフォームとなった。海を守ることは私たち一人ひとりの日々の行動から始まる」と述べ、力強い言葉で全体を締めくくりました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#068】日中企業共同による海洋持続可能性の未来動向と実践 Day1 前半(ZERI JAPAN/フォーミュラーコンサルティング/Shero Initiative)

【#069】日中企業共同による海洋持続可能性の未来動向と実践 Day1 後半(ZERI JAPAN/フォーミュラーコンサルティング/Shero Initiative)

【#070】日中企業共同による海洋持続可能性の未来動向と実践 Day2 前半(ZERI JAPAN/フォーミュラーコンサルティング/Shero Initiative)

【#071】日中企業共同による海洋持続可能性の未来動向と実践 Day2 後半(ZERI JAPAN/フォーミュラーコンサルティング/Shero Initiative)