7月22日(火)〜27日(日)の6日間は「北海道昆布WEEK」と題し、生産が減少し続けている昆布の危機的状況を回避するため、昆布の食文化や歴史などを紹介する様々なイベントを開催しました。会場では生の昆布に触れられるイベントを行い、2025大阪・関西万博を訪れた人々に昆布に興味を持っていただくきっかけを創出しました。

北海道昆布WEEKオープニングアクト

7月22日(火)は「北海道昆布WEEK」のオープニングを飾るイベントとして北海道知事である鈴木直道氏のメッセージ放映した後、昆布研究の第一人者である北海道大学北方生物圏フィールド科学センター教授 四ツ倉典滋氏と、北海道庁北海道水産林務部 森林海洋環境局成長産業担当局長 山口知子氏をゲストにトークセッションを行いました。司会は「気候異変 昆布だしがなくなる日」シリーズの特集記事を執筆した北海道新聞社の竹中達哉氏が務め、北海道に生息する昆布の収穫量減少などの課題やその対策、昆布の未来の可能性などについて登壇者と意見を交わしました。トークセッションを通じて、昆布が単なる食材にとどまらない、社会にとって貴重な資源であることを伝えました。

生きたコンブに触ろう

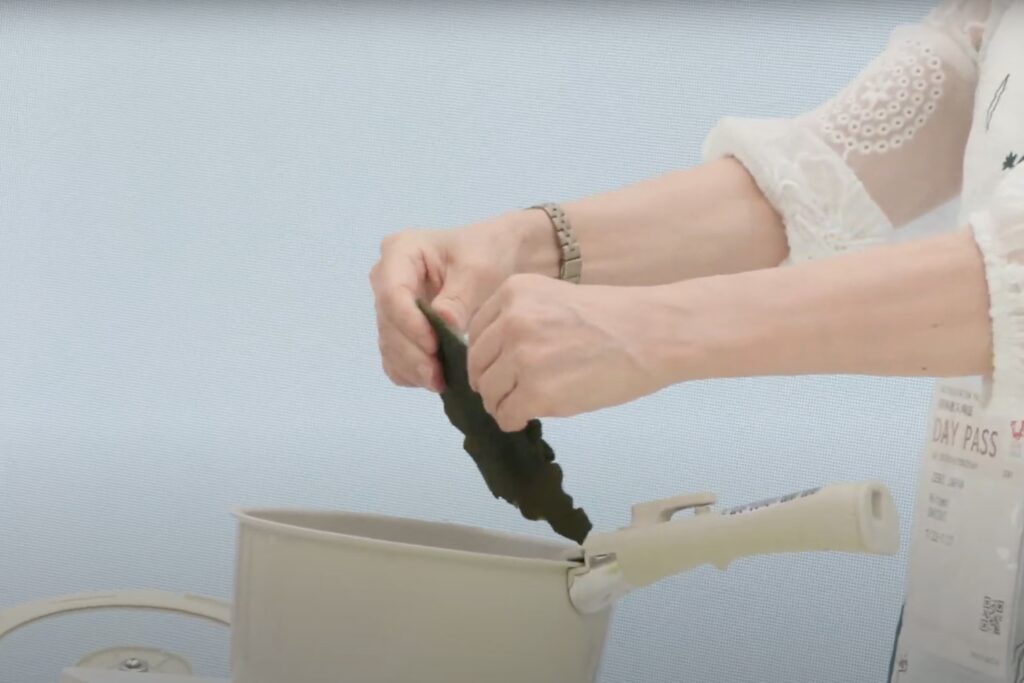

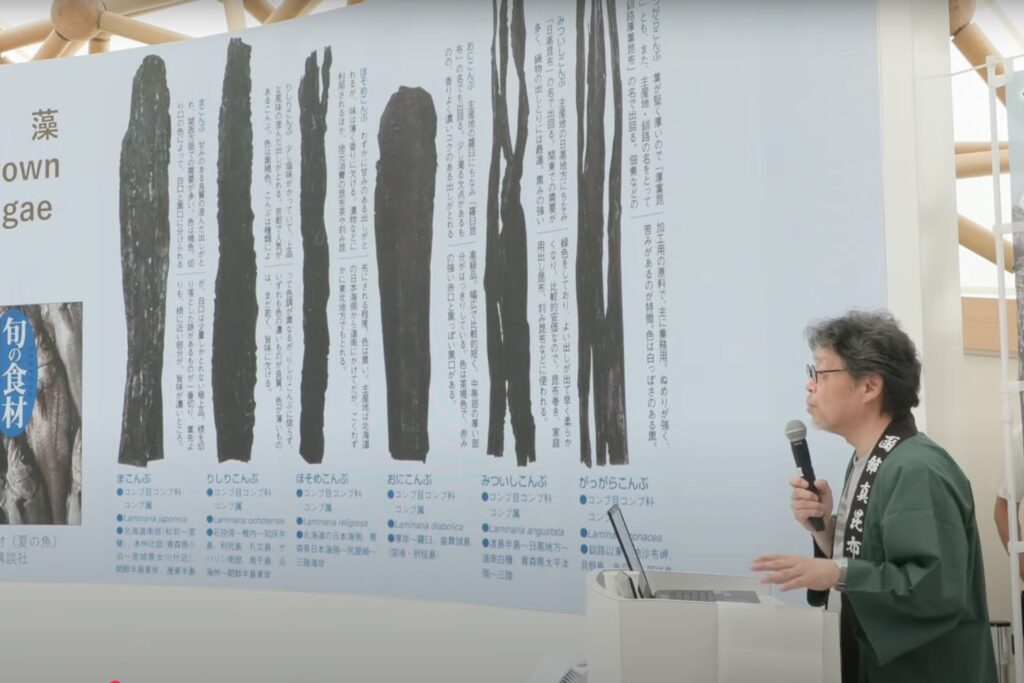

オープニングアクトに続いて、生きた昆布と直接触れ合える体験型の講演を開催しました。講演の前半は福井大学高等教育推進センター特命講師で、NPO法人北海道こんぶ研究会の理事も務めている江端 弘樹氏が、昆布の生態の解説や北陸の昆布食文化について紹介を行い、観客の皆さんの昆布への興味を深めました。イベント後半には、観客の皆さんに生の昆布の感触や匂い、重さを体験していただきました。

藻場再生への挑戦

7月23日(水)は「藻場再生への挑戦」をテーマに、3つのトークセッションを行いました。

1つ目は「〈漁業者×自治体×民間〉藻場の再生から地域の未来へ」をテーマに、カーボンニュートラルの実現やネイチャーポジティブの拡大・推進に取り組んでいるKAISO BANKの安藤亘氏が司会を務め、同プロジェクトを推進している長崎県や大分県の漁業関係者を交えて、藻場が減少している現状やその対策について情報を共有しました。

2つ目は「増毛町の漁業復興と藻場再生の取組み」をテーマに、増毛漁業協同組合と日本製鉄株式会社が共同で行う鉄鋼スラグを用いた藻場造成事業で、「Jブルークレジット®」の認証を取得した経緯や取り組みについて紹介しました。

3つ目は「未来へ繋ぐ恵み:鹿部・森 昆布の歴史、今、そして持続可能な海づくりへの挑戦」をテーマに、北海道鹿部町の町長 盛田昌彦氏と森町の町長 岡嶋康輔氏が登壇し、両町の海の再生に向けた取り組みについて発表しました。後半には、両氏で対談を行い、地元の海産物を消費することが地域の漁業を応援することにつながると見解を述べ、もっと海産物を食べてほしいとメッセージを残しました。

和食と昆布文化の未来

7月24日(木)は、北海道の日本料理と昆布文化の未来について、プレゼンテーションやディスカッションを行いました。

第一部では、旭川市立大学の遊佐順和教授が「昆布でツーリズム」と題して、昆布がテーマの観光プログラムを紹介。後半には、大阪の老舗卸問屋「こんぶ土居」の社長 土居純一氏を交えて対談を行い、大阪の昆布だし文化の独自性や、それを支える昆布漁の危機について語り合いました。

第二部では、「かんたん!おいしい!こんぶのだしの秘密」をテーマに、昆布だしについてのワークショップを開催しました。日本昆布協会副会長 吹田勝良氏による昆布の解説や、日本昆布協会内の昆布大使3名による「だしの取り方」の実演が行われ、昆布だしについての知識をわかりやすく伝えました。

第三部では、「コンブの食文化を未来に繋げていくために今できること」をテーマにトークセッションを実施。大阪の昆布の老舗「をぐら屋」の八代目当主 池上時治郎氏が昆布の歴史と食文化を紹介しました。また、池上氏と北海道の漁業関係者が中継でクロストークを行い、昆布の消費地と生産地がつながる未来を模索しました。

函館真昆布DAY

7月25日(金)は、昆布生産量日本一の北海道函館市が誇る「函館真昆布」を主題としたイベントを開催しました。冒頭では、函館市へ企業版ふるさと納税による寄付を行ったサラヤ株式会社代表取締役社長 更家悠介が、函館市長の大泉潤氏に寄付の目録を贈呈する式典を行い、大泉氏からは感謝状と記念品が贈呈されました。その後、大泉氏と更家悠介によるトークセッションに移り、昆布資源の再生と持続可能な未来への思いを共有しました。

後半のプログラムでは、「「昆布」は大阪・関西と函館・北海道を結んで開く、海の宝」、「消えゆく海の森を取り戻すために~函館真昆布を未来へ繋ぐ挑戦~」、「マコンブの持続的生産に向けて~能力を知り、それを生かして~」、「昆布の魅力と可能性~新たな食文化の創造を目指して~」の各テーマで講演を行い、函館真昆布の危機的な状況を知らせるとともに、昆布の魅力を深く広め、昆布の食文化が未来に続いていくように強く思いを伝えました。

海とこんぶの森DAY

7月26日(土)は、「海とこんぶの森DAY」として、子ども向けワークショップや、海と昆布の専門家によるトークセッションを行いました。

「こんぶを学ぼう!海のねんど教室」では、テレビで人気の「おねんどお姉さん」こと岡田ひとみ氏を講師に迎え、海と昆布についてのクイズや、海にやさしいねんどを使った親子ねんど教室を実施。会場に招待した子どもたちや、オンラインで参加した北海道の3つの園の子どもたちに、海の知識を深める機会を提供しました。

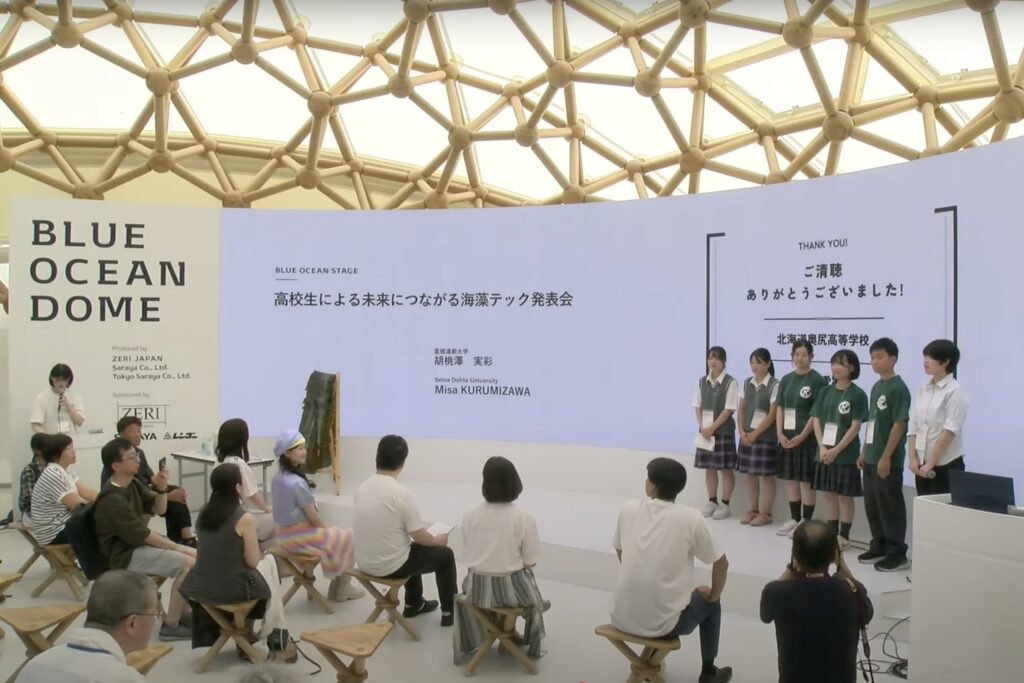

続いて行われた「高校生による未来につながる海藻テック発表会」では、昆布が大好きな高校生たちが、昆布をテーマにした研究やアイデアを発表し、昆布業界の多彩な審査員との意見交換を行いました。

最後は「海とこんぶの森プロジェクト特別セッション ーこんぶの未来を考えるー」と題して、産官学様々な立場の専門家が、北海道の昆布産地が抱える磯焼けや海の変化などの課題について議論し、未来の海と昆布を守るためのアクションを考えました。

昆布WEEK開催記念イベントin札幌

「北海道昆布WEEK」最終日の7月27日(日)は、札幌にて開催された「北海道こんぶDAYの2025特別版」の模様を中継しました。

第一部は、北海道知事の鈴木直道氏の動画メッセージから始まり、北海道こんぶ研究会理事長を務める北海道大学教授の四ツ倉典滋氏が、北海道の昆布の現状について札幌から解説を行いました。

第二部では、フジッコ株式会社 原料研究グループ課長 寺井雅一氏が登壇し、北海道広尾町の昆布漁師で調味料開発者でもある保志弘一氏と四ツ倉氏の2名と、昆布の利活用や昆布食の未来についてオンラインでトークセッションを開催しました。

第三部では、生きている昆布を生で触れられる体験型の講演を実施し、福井県でお笑い活動をしている「なべちゃんやまちゃん」の渡辺和法氏と山岸直弘氏が会場の子どもたちに体験を促しつつ、福井大学高等教育推進センター特命講師の江端弘樹氏が昆布の生態や食文化について解説を行いました。たくさんの子どもたちが昆布と触れ合い、「北海道昆布WEEK」は盛況のうちに幕を閉じました。

▼イベントの模様はYouTube〈BLUE OCEAN DOME 公式チャンネル〉で公開中です。ぜひご覧ください。

【#076】北海道昆布WEEKオープニングアクト(ZERI JAPAN/北海道新聞社)

【#077】生きたコンブに触ろう(北海道新聞社/NPO法人北海道こんぶ研究会)

【#078】藻場再生への挑戦(ZERI JAPAN/北海道新聞社/海藻バンクコンソーシアム)

【#079】和食と昆布文化の未来(ZERI JAPAN/北海道新聞社)

【#080】函館真昆布DAY(ZERI JAPAN/北海道新聞社/函館マリカルチャープロジェクト)

【#081】海とこんぶの森DAY(ZERI JAPAN/海とこんぶの森プロジェクト(株式会社WMI))

【#082】昆布WEEK開催記念イベントin札幌(ZERI JAPAN/北海道新聞社/NPO法人北海道こんぶ研究会)